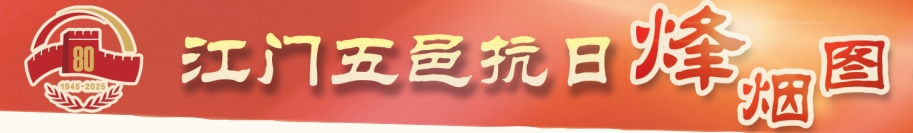

当时《开平日报》对南楼守军壮烈成仁的报道。黄明亮 摄

当时《开平日报》对南楼守军壮烈成仁的报道。黄明亮 摄

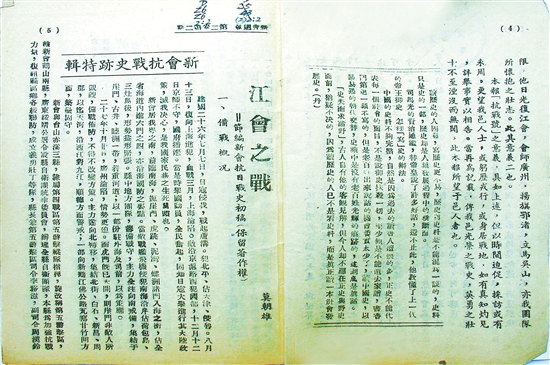

《号角》画报。傅健 摄

《儒良月报》。傅健 摄

新会天禄乡抗战纪念塔。图由江门市委党史研究室提供

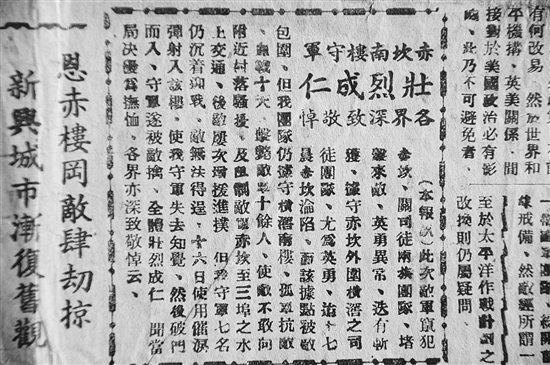

《劲风日报》积极宣传抗日救亡。傅健 摄

赤坎南楼。严建广 摄

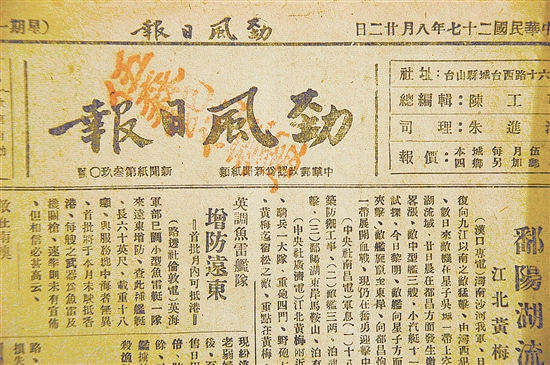

1943年12月27日出版的《新会周报》第二卷第二期中关于江会之战的描述。图由江门市委党史研究室提供

南楼七烈士雕像。黎禹君 摄

《鹤侨报》。傅健 摄

向贤楼。黎秀敏 摄

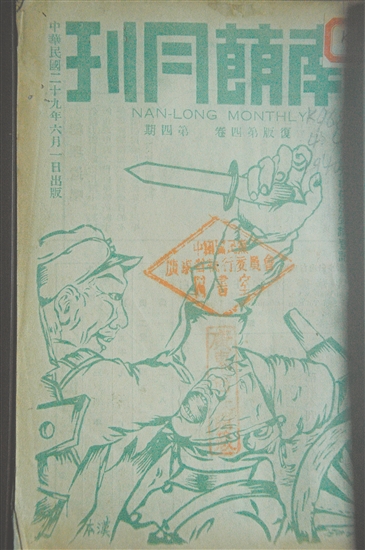

《南蓢月刊》。傅健 摄

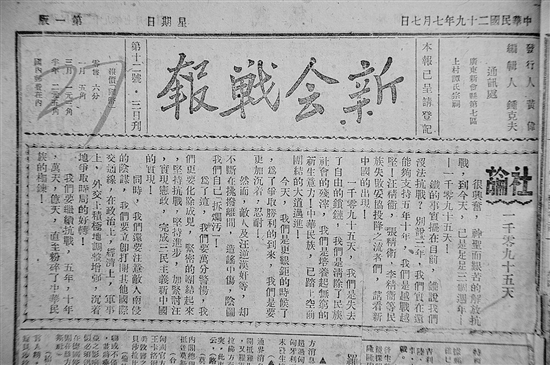

《新会战报》。图由景堂图书馆提供

钟克夫(钟华)。黄明亮 摄

冯逸云(左)。黄明亮 摄

南楼七烈士当年写在墙壁上的遗书已被岁月洗去,但他们的精神永远流传。 严建广 摄

那伏日伪军司令部旧址。黄胜 摄

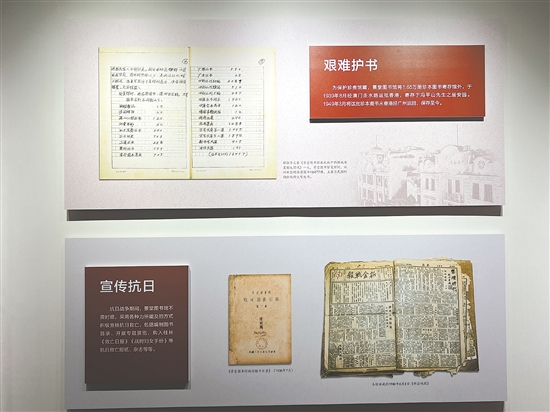

景堂图书馆展示了艰难护书的历史。黄胜 摄

1938年初,中共五邑地方组织在推动抗日救亡运动深入发展的同时,积极贯彻党的抗日民族统一战线政策,争取地方当局上层开明人士的支持,派出一批共产党员到各县当局成立的“抗敌后援会”(前期称“抗敌御侮救亡会”)等抗日组织里工作,逐步掌握部分领导权,团结各界力量。面对日军入侵,五邑民众在中共地方组织引领下,迸发出保家卫国的磅礴力量,奋起武装反抗。从江会之战中抢筑工事的群众,到荷塘浴血巷战的自卫武装与村民;从上南村碉楼死战不退的自卫队员,到天禄乡歼敌俘寇的壮举;从南楼七烈士死守殉国的惊天义烈,到三江乡壮丁队三次痛击来犯之敌……众多乡民、自卫队员、华侨子弟自发拿起武器,依托碉楼村巷,以无畏勇气和惨烈牺牲,同强敌殊死搏斗。同时,在共产党的领导下,《中流》《先锋队》等进步报刊,发出奋起抗争的呐喊。他们前仆后继,用鲜血和生命谱写了气壮山河的壮歌,沉重打击了侵略者,彰显了五邑人民不屈不挠、共御外侮的精神。

民众奋起 抗击日军

南楼七烈士:坚守要塞奋勇抗敌

南楼,矗立在开平市赤坎镇南楼村委会腾蛟村,高7层,共计19.06米,由赤坎华侨、侨眷于1913年所建。

1944年6月24日,日军占领了开平三埠,促使当地百姓团结起来,共同抵抗日军的侵略。“正是在这样的环境下,赤坎镇司徒四乡的自卫队成立了,而副队长的重任则落在了从南洋返乡的华侨后代司徒煦的肩上。在司徒煦的指挥下,这支乡村抗日武装在一年多里,屡次有效抵御了日军的侵袭。”开平市赤坎镇南楼村党支部书记、村委会主任司徒卡斯介绍说。

1945年,日军在中国战场上屡战屡败,被迫筹划自中国战场的撤离。同年5月,日军在华南的驻军为迅速自雷州半岛转移至广州,拟定了经水路撤退的方案。7月,日本侵略者屯兵于开平三埠,意图打通赤坎水道,以接应自阳江、阳春撤退的残兵败将。

“位于赤坎潭江河畔的南楼,刚好坐落于开平三埠至赤坎水域之间,成为了日军撤退路径上的必经之地。”司徒卡斯说,“南楼也成为日军攻克赤坎、打通水路的阻碍。”

为了开辟水路通道,日军不顾一切地想要拔除南楼这颗“眼中钉”。

1945年7月16日,盘踞在三埠的日军兵分四路进犯赤坎。当晚,三埠方面的日军待三路包围赤坎后,即于水路发动进攻。司徒四乡自卫队队员据守南楼及隔河相对的北楼,抗击沿潭江进犯的日军,击中日军汽艇,射杀溺毙敌伪多人。17日晚上,日军分陆路和水路包抄南楼、北楼。北楼的自卫队队员在敌众我寡又无援军的情况下,自行撤退。固守南楼的司徒煦、司徒旋、司徒遇、司徒昌、司徒耀、司徒浓、司徒丙凭楼坚守,以待时机,同时掩护其他自卫队队员突围和父老乡亲转移。

七人退入南楼后,凭借有利地形不断打击日军。七人在墙壁上写下的《遗书》中说到:“我等保守腾蛟历时四日来,未见救援。敌人屡劝我投降。我们虽不甚读书诗,但对于尽忠为国为乡几字,亦可明了。现在我们已击毙敌十六名,亦已及相当代价。”

数次逼降、劝降,均遭拒绝后,1945年7月25日,日军意图快速占领南楼,特地从周边调遣了威力更大的钢炮,同时公然无视国际条约,动用了毒气武器,对南楼展开了猛烈的炮火攻击。南楼的墙壁在炮火的轰击下变得满目疮痍,伴随而来的是毒气弹的侵入,致使七人不幸身陷毒雾,陷入昏迷状态后被俘。日军对七人施以暴行,将他们押解至日军司令部所在地。

7月26日,日军对七人进行了惨无人道的折磨,残忍地砍断他们手指与脚趾,甚至割去耳朵与鼻子,还将牙齿全部凿掉。

“据村里经历当年历史的老人讲,面对日军的暴行,七位烈士宁死不屈。后来,日军竟惨无人道地将七烈士肢解,抛尸于潭江河中泄恨。”司徒卡斯说。

七烈士坚守南楼前后共计10天,射杀日军官兵16名,成功拖延了日军借道侨乡水路撤退的计划,彰显了江门五邑侨乡人民不屈不挠共御外侮的民族精神。(严建广麦样欢 李伟杰)

沙堆那伏“策反战”:不费一枪一弹智捉日伪军司令

7月7日,盛夏的骄阳炙烤着新会区沙堆镇那伏村的石板路,蝉鸣声里,80岁高龄的那伏村老人会会长高光荣领着记者穿过狭长的小路,停在教堂三巷8号的一栋青灰色的华侨老洋楼前。老人拍了拍斑驳的砖墙,激动地说:“当年日伪军司令方正华就是在这里被活捉的!”

85年前的那个夏天,一场堪称“教科书级”的策反行动在这里上演——1940年6月,中共地下党员成功策反“降军”,兵不血刃端掉日伪军华南挺进总队老巢,生擒司令方正华。这段传奇,至今仍在那伏村代代相传。

1939年冬至1940年春,国民党顽固派在全国掀起了第一次反共高潮,粤中区的抗日斗争遭到反共逆流的冲击。1939年10月,新会爱国开明人士赵其休向新会县当局取得番号,组建新会县义勇游击大队(以下简称“义游”),亲任大队长,继续在古井、背坑、网山一带进行抗日活动。中共中区特委布置中共江南区工委及时安排一批共产党员加入“义游”,壮大了赵其休的实力,并在该大队内建立了中共支部。

1940年2月7日,日伪军300余人扫荡古井,从龙泉登岸,重点袭击“义游”驻地网山,但被“义游”击退。13日,江会日军警备司令泷本亲自部署,派出日伪军800余人,再次进犯古井、沙堆,扫荡“义游”部队。“他们在这里烧杀抢掠,无恶不作。”说起当年那段历史,高光荣依然很激动。

在日伪军的大举进攻下,“义游”特务队队长高勤、副大队长钟炎如先后投敌,分任日伪军华南挺进总队第一、第二联队队长。日军占领古井后,由指导官村上坐镇监督,日伪军华南挺进总队司令方正华率部盘踞那伏一带,镇压当地民众抗日斗争。

“共产党员一个都不撤!”翻开党史档案发现,中共中区特委书记罗范群早已布下“暗棋”——在与新会党组织商议后,他决定让多名共产党员继续在“义游”队内潜伏,暗中联络爱国官兵,晓以大义,等待时机,策动反正。

“潜伏者”们,在等待一个机会。

1940年6月初,“义游”队举行反正誓师后,部队迅速兵分两路:一路直扑那伏村日伪军司令部,另一路攻打古井据点。“日伪军哨兵还没反应过来,‘义游’队就已经把他们‘包了饺子’。”高光荣介绍道。

记者站在当年日伪军司令部的天井里,这座在当年村里数一数二的豪华建筑,如今已无人居住,潮湿的空气中仿佛还能嗅到历史的硝烟。

高光荣虽已年过八旬,但对于上一辈口口相传的抓捕经过仍记忆犹新:方正华被枪声惊醒后,慌忙从二楼窗口向外探望,大声问楼下的高勤枪响的原因。已反正的高勤沉着冷静地回答:“没事,枪误响的,你下来吧。”待到方正华刚下楼,高勤便带着队员一拥而上,不损一兵一卒,不费一枪一弹,直接活捉了这位日伪军的司令。

另一路攻打古井据点的战斗同样令人拍案叫绝。在新会县自卫团第二大队的配合夹击下,“义游”活捉日伪军大队长一名,古井据点日伪军600余人被歼、瓦解。指导官村上慌不择路,竟然逃窜至龟山下匿藏求救,最终逃回江会后被革职。

“这次大捷,开创了广东民众武装抗日以少胜多、以弱胜强的范例,更加鼓舞了江门五邑抗日军民抗击日本侵略者的信心。”中共江门市委党史研究室主任陈新明说。(叶田 黄胜 黎秀敏)

多场战役:打击日军嚣张气焰

1939年3月下旬,日军正式实施向粤中区扩张入侵的作战计划,准备首先攻占新会县的重要商埠:江门、会城。3月27日,日军出动飞机,对江门、会城进行狂轰滥炸,并于第二天调集2800多兵力,突破了鹤山县国民党守军的防线,分水陆两路从东、北两面逼近江门。

3月30日,在飞机、炮火的掩护下,日军以战车开路,夹击江门城区。国民党第四战区第五游击区纵队辖下的守军与日军展开激战,由共产党员等组成的政工队也坚守前沿、救治伤员,激励官兵英勇抗敌。当日下午,国民党守军无法阻挡进攻,只得退守城外,江门随之失陷。为阻挡日军向会城推进,国民党驻台山的广东省保安第七团被急调赶赴新会。中共新会县委也迅速派出共产党员连夜组织群众,在都会一带配合国民党守军挖战壕、筑工事,加强军事防守。

4月1日,日军继续向会城逼近,遭到国民党守军坚决抗击,双方伤亡惨重。4月2日,日军急调步兵队增援,突破国民党守军防线,会城终告失守。

江门市委党史研究室党史专家表示,江会之战虽然以江门、会城沦陷告终,但此战使日本侵略者意识到在五邑地区推进之困难,对开平、台山、恩平等地免于全部沦陷起到了重要作用。

1940年1月19日,因要捉拿袭击了兵器库的荷塘村民,日军兵分两路进攻荷塘。荷塘地区早已在中共荷塘支部的多方协调下,建立起由青年抗日先锋队队员为骨干的荷塘抗日武装——新会县民众抗日自卫团独立第二中队,并已在中共荷塘支部的教育和训练下,成为一支具有良好政治、军事素养的队伍。面对来犯日军,第二中队立即组织起来,与荷塘群众一起英勇抗击,在篁湾村与日军展开了激烈的石山巷战。袭击霞村的日军掉头增援篁湾,进而占领牛山,与占领象山的隔岭村村民交战。后来日军占领象山,扫射村民,导致村民死伤惨重。日军在良村占领了制高点“长生会”,队员和群众英勇抗敌,3次反攻“长生会”。荷塘的战斗从早上7时持续至傍晚。最后,进犯日军在前来增援的炮舰掩护下,借着夜色才得以狼狈脱逃。随后,中共荷塘支部组织群众转移,避开了日军于翌日的再次进犯。

在1944年7月的上南村抗战中,五邑民众同仇敌忾,自卫队死守向贤楼,与敌激战一天一夜。5日拂晓,日军为了解决物资问题,派出日伪军500多人进犯台山四九镇南村,被南村自卫队击退后,于7月10日拂晓再次组织日伪军1200人进犯四九镇。上午9时左右,日伪军集中入侵上南村。上南村自卫队的50多名队员重点分守7座碉楼抗击日伪军。敌军死伤一批后调来两门钢炮炮轰碉楼。上南村各碉楼毁坏严重,队员开始撤退。唯有村中心的向贤楼坚固难摧。8名自卫队队员死守向贤楼,与敌激战一天一夜,直到弹尽粮绝。敌人用小钢炮打穿了墙壁,8名队员不得不以楼内的布条为绳子进行撤退。不料,敌人在碉楼周围埋下了地雷,自卫队队员谭德尧当场被炸死,李德胜和蔡介想当场被捕,后惨遭杀害。(黎禹君黎秀敏 华莹)

三江激战:军民三次痛击日伪军

1939年4月2日,新会会城沦陷。随后,日军不断进犯各乡镇。

位于银洲湖畔的新会三江,地处水陆交通咽喉。这里既是日军打通崖门、磨刀门水上交通要道的必经之地,也是陆路交通的枢纽重地。

“当时,在各地党组织的推动和帮助下,粤中区尤其是五邑各县乡村间,以共产党员及抗先队队员为骨干的抗日自卫队、壮丁队、护耕队等民众抗日武装纷纷成立,展开了一次次保家卫国的斗争。在新会三江,当地党组织通过争取爱国开明人士赵其休的支持,推动该乡成立了抗日联防委员会(以下简称‘乡防会’),并组建了一支300多人的壮丁队,于1939年连续三次痛击来犯的日伪军,狠狠打击了日本侵略者的嚣张气焰。”中共江门市委党史研究室相关党史专家介绍。

1939年6月2日,日伪军挺进队800余人进犯三江。三江壮丁队奋勇抗敌,乡防会中的共产党员发动青年参加战斗,发动群众将饼食、茶水送上前方,众志成城击退日伪军。

8月19日,日伪军2000余人再犯三江,壮丁队坚决反击,又歼其一部。坚持数天后,终于将日伪军击退。

日伪军不甘心一败再败,9月2日,出动海陆大部队三犯三江。因实力悬殊,一番激战后三江壮丁队被迫撤往古井乡。

日伪军攻占三江后,大肆烧杀抢掠,屠杀群众400余人,烧毁民房、店铺1600多间,葵寮700多间。日军的侵略暴行,更加激起新会民众义愤。党组织带领三江民众的英勇抗敌事迹,也极大地鼓舞了粤中区人民抗日的坚定信心。

为纪念在三江抗战中牺牲的乡民,当地在三江镇联和村马坑山修建了抗战烈士墓园。这里青山绿树环抱,由一条水泥村道与毗邻的村落连通。如今,三江联和抗战烈士墓园已成为新会区爱国主义教育基地,每年清明节前后有很多村民和中小学生前来祭奠。(叶田 黄胜 赵金媚)

相关链接

鹤山咏春大师冯朝振:身怀绝技 屡惩日军

江门鹤山人文荟萃,同样也有尚武的风气。鹤山古劳水乡作为咏春拳之乡,抗日战争期间,民间掀起练武热潮,尚武精神也得以在此传承发展。

记者从鹤山市档案馆获悉,抗日战争时期,面对帝国主义入侵威胁,不少鹤山人靠习武自卫、自立、自强,采取“以武救国”方式,以拳护国、以武振气,在旧时的中国奋起反抗,护卫一方平安。冯朝振就是其中之一。

据鹤山市档案馆党史股相关负责人介绍,冯朝振(1921—2012)乃古劳木便村人,是梁赞古劳咏春拳的再传弟子。据悉,练就一身咏春拳的冯朝振一身正气,经常帮助乡民抵御山贼侵扰。

然而,其恩师的一番话点醒了冯朝振——“山贼只是暂时的,真正危害我们民族的是日本侵略者。你应该用自己的本领保家卫国。”

听闻此言,冯朝振有如醍醐灌顶,找到了习武的真正价值所在,毅然参加了西江抗日游击队。其间,冯朝振在一次运粮途中偶遇日军抢粮,他与同行人淡定应对,凭借过硬的功夫,伺机杀死抢粮日军;还有一次,冯朝振与队友三人夜潜大雁山下杰洲村,成功斩断日军通信线路。

抗日战争时期,像冯朝振这样身怀绝技同时又心怀满腔报国热情的习武之人前赴后继,以实际行动,乃至付出生命的代价,奋勇抗击侵略者,以一身绝技护家国周全。(谌磊)

以笔为戈 反抗侵略

五邑报刊:

积极宣传抗日、鼓舞斗志

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。回望那烽烟弥漫的战争年代,中共江门五邑地方组织通过各种渠道在报刊进行宣传,发出了奋起抗争的呐喊。记者曾在20年前采访过当时仍健在的五邑籍老报人钟华、冯逸云(如下图)等,他们向记者讲述了相关情况。

《民权报》“春天”副刊 鼓励青年投身抗战

1937年3月,中共江会支部根据抗日救亡运动发展的需要,领导建立了春天读书会。为了扩大春天读书会在社会上的影响,加强对广大人民群众的抗日救亡宣传,中共江会支部在《民权报》开办了“春天”副刊。从1937年5月下旬到1938年1月下旬,共刊出29期,为推动新会抗日救亡运动的兴起发挥了重要作用。

当时在《民权报》任兼职记者的钟克夫(即钟华),被党组织安排在报社工作。

钟华后来撰文回忆:“那时陈翔南和黄文康等同志,要在报纸上附刊一份名叫‘春天’的周刊,作为思想启蒙和宣传抗日的阵地。他们通过师范学校的同学,辗转托我向报馆提出要求。刚好那时我在《民权报》当兼职记者,总编辑施见三是我的老师,编辑黄卓凡、经理赵沛淮与我都是知交,于是一撮即合。‘春天’一出,不仅党有了一个公开的宣传阵地,而且它还以崭新的面貌,新颖的文风,引导、鼓舞了青年上进,投身到抗日救亡运动中去。”

《劲风日报》

举办抗日救亡征文赛

1937年抗战爆发前后,李嘉人、陈仲博、朱伯濂、雷均祥等进步知识分子,先后从外地回到家乡,参加台山《劲风日报》等编辑工作。他们以《劲风日报》为阵地,开展抗日救亡活动,宣传共产党的抗日民族统一战线政策,鼓舞全民团结,共同抗日救国。

1937年冬,李嘉人、朱伯濂、伍示月、梅龙夫、许鸿羡等,成立了台山青年抗敌同志会,主要负责人是李嘉人、朱伯濂、伍示月。《劲风日报》举办抗日救亡征文赛,并提供楼下为会址,由共产党员任评委,获奖作品在该报刊出。

共产党员掌握舆论工具

发表我党主张

1939年12月,国民党掀起了第一次反共高潮,各地抗战团体和组织遭到解散,抗战活动受到压制。

1940年四五月间,中共江南区工委为广辟宣传阵地,把宣传抗日推向深层次发展,以新会县政府机关的名义出版《新会战报》。共产党员钟华、戚远分别任主编和发行员,中共江南区工委成员冼坚以“动委会”宣传股主任的公开身份参与编辑工作。该报宣传共产党坚持抗战、团结、进步的方针,坚决反抗反共逆流。《新会战报》很受读者欢迎,最高日销量达3000份,创当时粤中地方报纸发行量的最高纪录。

1944年1月,施见三引荐钟华为《新会周报》的副总编辑。钟华曾经回忆道:“我提出改版计划,将32开小册子改为四开四版小报,内容包括一周抗战形势等。同时引荐几个青年进入报社……第21期起以报纸的形式、崭新的面目同读者见面,销量翻番。”

我党自办报刊

有力推动抗日斗争深入开展

同时,我党也在时机成熟时自办报刊引领舆论。

1939年5月,中共中区特委创办了特委机关理论刊物《中流》半月刊,由李木子为总编,司徒丰(司徒毅生)任社长。特委利用《中流》,大力宣传党的抗日方针政策,报道八路军、新四军及其他抗日部队抗击日军的英勇事迹,不断对党员进行爱国主义教育,增强抗战必胜的信心。

1939年,台山党组织以“广东青年抗日先锋队台山县队部”名义出版油印报纸《先锋队》。该刊主要编写者之一是许鸿羡(1919—1945),台山水步龙荣里人。1938年夏,他参加了台山抗战知识研究班学习,并加入中国共产党。(傅健 黎秀敏)

五邑侨刊:

曝光侵略者罪行 报道华侨救国行动

抗战期间,受战事影响,五邑地区鹤山、新会、台山、开平先后沦陷,邮路中断,侨汇断绝。原有的100多份侨刊大多数被迫停刊,只有一小部分侨刊坚持出版、勉力维持。同时,中共开平、台山地方组织,争取开明人士支持,利用或直接掌握乡间由华侨、侨眷办的《潭溪月刊》《儒良月报》《战时莘村》《大亨青年》等侨刊,广泛开展抗日宣传。纵观这一时期侨刊的内容,主要有以下3个方面。

曝光日本侵略者的罪行,反映战时五邑人民的生活状况。台山附城的《朱洞月刊》出版了《台山“九廿”事变特号》,详细报道了日军入侵的滔天罪行、台山人民英勇抗敌的可歌可泣事迹、全县各区乡的损失情况。该刊既有深入的评论,又有沦陷前、沦陷时、沦陷后的物价比较表,怒斥了奸商大发国难财的恶行,号召全乡人民团结抗战。《风采月刊》在日军攻陷并洗劫开平后刊登了记录文章。《毓英季刊》《三省月刊》《怀旭特刊》,都辟有“又多一页血债”专栏,历数日本飞机狂轰滥炸所带来的巨大灾难。

积极鼓动全民抗日,反对投降主义。1938年10月30日出版的《开平人报》第一卷第七期封面文章写道:“一念之差,兴亡所系!坚定信念,至死不渝!”1939年《大亨青年》创刊号刊登了抗日歌曲,歌词铿锵有力:“我们是英勇的抗日先锋队,我们是一支铁的队伍,我们不怕敌人的残暴,也不怕艰难和痛苦。喂!同志们,努力奋斗,为祖国争自由……”

积极报道海外华侨抗日救国行动。1937年出版的第三十四期《新宁杂志》,在“本县新闻”栏目发表了《爱国青年北上抗敌》一文。该文介绍了生于华侨家庭的梅云准,1934年在美国航空学校毕业后,次年归国参加广东空军,立志杀敌卫国。七七事变后,他告别父母和新婚妻子,北上抗敌,还致书亲友说:“岛人谋我,日甚一日,九州山河,朝夕难保,男儿为国牺牲,此正其时。弟决尽(注:应为‘竭尽’)所能,为国效力,马革裹尸,固所愿也。二周间,启程北上,行期在即,无暇觌晤,谨此告别……”《新长塘》第十、十一期刊载了1940年8月25日发出的《纽芬兰华侨拒日救国会讯》:“现暑天将过,寒冬又来。近来中央拟于十月以前募集寒衣捐款,千万元,赶制寒衣,以为将士御寒。”

这一时期,侨刊还有一个显著特征,就是封面出现了大量的抗日图画。如《南蓢月刊》复刊第四卷第四期,封面就是以抗日为主题的图,在大炮的背景下,中国战士与拿着匕首的日军殊死搏斗;《呼声月刊》创刊号封面,画了一个振臂高呼的青年;《赤溪月刊》1938年出版的自卫专号,直接使用了该县民众抗敌自卫大队会集会的新闻照片,这在当时是很少见的。《儒良月报》第三卷第十二期,封面是一位骑马翻山越岭的将士,回头召唤后面在山谷中蜿蜒行进的部队快速前进。整个队伍装备精良,整齐有序,气势磅礴,给人以力量和勇气。1938年8月出版的《潭溪月报》,封面则是旗帜下一名握枪的战士。还有一些侨刊封面虽没有插图,但把抗日的言论或目录提至封面,更直接地鼓舞了民众。(傅健)

景堂图书馆:

在战火中抢救图书

走在新会区会城街道仁寿路上,一处民国复古洋楼在繁华处尽显清幽恬静。它就是1922年由旅港新会人冯平山先生筹资兴建的景堂图书馆。该馆1925年免费向大众开放,到抗日战争前,已发展成为“备学者之研究,文人之欣赏,一般人士之浏览翻检”规制完备的图书馆,与当时内地及香港的图书馆交流频繁。截至1938年底,景堂图书馆全馆藏书65255册,另有挂图690幅。

1938年,日军侵华战火燃至广东,冯平山之子冯秉华密切关注战局发展,频频去函新会,与李明若先生商议包括景堂图书馆藏书的安置等应对战争的问题。据时任景堂图书馆负责人李仪可先生1987年回忆:“当时有两种方案:第一,将现有图书全部运存香港;第二,与县府同进退,准备深入乡村,宣传抗日,将图书分为三部分,一是把珍本、丛书等运存香港,二是将一部分图书运到乡村,宣传抗日,三是将部分图书仍存总馆,以免动摇人心。后来冯氏裁定第二方案。”

“在国难当前,面临浩劫时,景堂图书馆没有一关了之,而是选择继续服务,并最大限度地保护馆藏图书。”景堂图书馆现任馆长谭红霞介绍。

一方面,景堂图书馆将图书疏散到罗坑和凌冲分馆开放,之后合并到凌冲。1941年增设天亭分馆,直到1944年,该馆停办。另一方面,景堂图书馆将准备寄存香港的珍本丛书,按照安排好的路线送往香港。为确保安全,冯秉华发动了香港、澳门和新会的亲属及各种人脉关系,安排好各环节负责人,并做好了万一受阻的处置方案。

1939年4月2日,会城沦陷,日军进入位于仁寿路的景堂图书馆,将尚存的书籍、家具等抛出街外,任人取走,或招人到馆搬取。全馆几乎搬清后,日军将之霸占为宪兵司令部,后又为伪警察所。

战后,据李仪可记录,在新会收回图书1333册和少量设备。1949年3月,馆存《一九四九年度各种表册(一)》载:“收到由穗运回存港图书二十五箱”。经清点,计有图书16497册。经查验,除部分有已干的水渍外,没有特别明显的损坏。

1949年10月,景堂图书馆重新开放。据李仪可回忆,“复馆时,尚存之图书三万余册”,“冯秉芬昆仲于复馆时表示,准备继续购置,充实馆藏”。至此,历经日军洗劫的景堂图书馆再次为大众打开“智识府库”的大门。(傅健)

参考文献:

《中国共产党江门地方史(第一卷)》,中共江门市委党史研究室编著,2008年10月出版,广东人民出版社。

策划:谷江民 谢敏 统筹:傅健 王鼎强 王平强

扫码看视频

扫码看视频