江门航通建成了全球首艘自航式水体自然交换型深远海养殖工船“湾区伶仃”号。皇智尧 摄

华龙膜材生产车间已实现自动化生产。皇智尧 摄

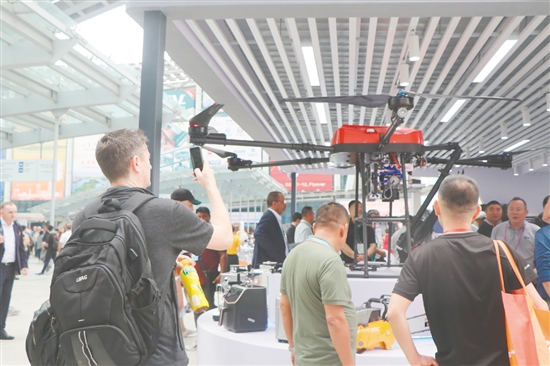

江企制造的无人机在广交会上吸引众人目光。陈敏锐 摄

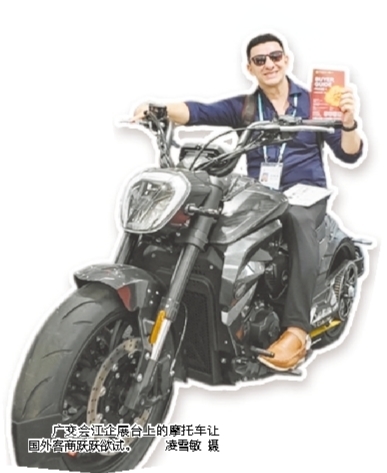

广交会江企展台上的摩托车让国外客商跃跃欲试。凌雪敏 摄

在江门市华龙膜材股份有限公司(以下简称“华龙膜材”)的生产车间,营销总监何松柏的目光穿透忙碌的生产线,落向更远的南方。该企业在越南市场首次亮出的“50吨”出口成绩单,不仅是一个数字,更是“江门制造”破局的信号灯——当客户将目光从价格标签移向产品内核,一场从“价格拼杀”到“价值制胜”的深刻变革已悄然完成。这束微光背后,映照出江门外贸版图的整体蝶变。在全球经济面临不确定性增加的背景下,当依赖廉价劳动力和低附加值产品的传统外贸模式开始显现出局限性时,江门在今年上半年取得了一组令人惊叹的数据:国家级专精特新企业进出口8.6亿元,同比增长68.1%。这一数据生动诠释了江门外贸正在实现的质变——用技术话语权取代传统价格优势,出口结构向高端挺进。

支撑起这场华丽蝶变的,正是江门产业结构的深层优化。从专精特新企业斩获国际订单,到传统产业借数字化浪潮焕新,再到整体解决方案扬帆出海,“江门制造”的每一次价值跃升,都在改写产业基因。

当创新成为城市发展的核心引擎,侨乡大地正以坚实的产业转型步伐,在全球经济版图上刻下崭新的“价值坐标”。

向“新”而行

专精特新企业领航制造升级

“今年我们在越南市场实现了‘零’的突破,出口量已达到50吨。”何松柏颇为自豪地说道。对于当前的海外市场,他坦言:“客户已经不再是单纯地注重价格了,质量是更关键的因素。”

华龙膜材是一家专业生产PE薄膜的企业。从2021年开始,该企业加快自主创新步伐,先后研发出可替代日本、韩国等进口同类产品的高端薄膜产品,连续打破国外垄断,成为国内名列前茅的PE薄膜制造商,并于2023年成功入列国家级专精特新“小巨人”企业行列。

从最开始以价格优势推动产品出海,到现如今凭借核心技术进一步开拓市场,华龙膜材通过自主创新让传统产业不再“传统”。“目前我们在东南亚国家以及俄罗斯、巴西等地都有合作,接下来还将在南美、中东地区发力。”何松柏说。

同样在2023年成为国家级专精特新“小巨人”企业的中交四航局江门航通船业有限公司(以下简称“江门航通”),近年来接连打造出全球最大的宽扁浅吃水型半潜驳船“四航永兴”号、全球首艘自航式水体自然交换型深远海养殖工船“湾区伶仃”号等一系列世界级重器。这些全球“之最”“之首”的背后,是江门航通在技术创新与产业转型中的华丽蝶变,更是该企业深耕技术创新、推动发展从“量变”到“质变”的生动写照。

“我们围绕共建‘一带一路’倡议,主动‘走出去’,发挥自身优势,为全球多个国家和地区建造交付各类船舶逾400艘。同时,参与了秘鲁、东帝汶、斯里兰卡等共建‘一带一路’国家的工程建设。”江门航通副总经理王超介绍。

在全球产业链深度重构的背景下,专精特新企业被视为参与国际竞争的中坚力量。近年来,江门开启“工业振兴”的新潮,着力构建优质企业梯度培育新格局,大力培育专精特新、“隐形冠军”企业。

如今,江门参与竞争的底气更足了——从2022年开始,江门在专精特新中小企业培育方面取得重大突破,其中2022年新增9家国家级专精特新“小巨人”企业;2家企业获认定为国家级专精特新重点“小巨人”企业,实现重点“小巨人”企业领域“零”的突破;新增382家省级专精特新中小企业,总数较前一年增长12.6倍。截至目前,我市共有27家国家级专精特新“小巨人”企业,其中5家为重点“小巨人”企业。

以华龙膜材、江门航通为代表的国家级专精特新“小巨人”企业的“出海”历程,折射的是近年来“江门制造”向“新”而行、从跟跑到并跑再到若干领域领跑全省的巨大提升。如今的“江门制造”,已从依托成本优势的传统制造,升级为以创新为内核的价值创造。

强链聚能

产业链催生新质生产力

在广交会的江企展台上,一款款高性能、强设计的高价值摩托车吸引了全球客商驻足、试驾,让巴西客商Berg发出“这里的摩托车绝对是我迄今为止见过最令人惊叹的,我肯定会买下它”的赞美;咖啡机实现全智能控温,吐司机内嵌可视化操作屏幕,无人奶昔机扫一扫二维码就可以出餐,全新设计的江门小家电正以其便携、轻巧、时尚等特征迅速“出圈”,频频“爆单”……

窥一斑而知全豹。“江门制造”的出海浪潮,已非零星企业的浪花飞溅,而是全产业链的奔涌澎湃。每一个出海企业对产品的追求,都为产业注入了新的发展动能,也加快了整个产业链催生新质生产力的进程。江门的产业正经历一场深刻的变革——从“传统制造”的坚实土壤中破茧而出,向“智能制造”的璀璨未来进发。

发展战略性新兴产业和未来产业,驱动产业转型升级,是加快培育和发展新质生产力的实践路径。如今的江门,新兴产业蓄能成势,新能源电池、硅能源、低空经济、船舶等绿色低碳环保产业正在成为新的经济增长点,为这座城市增添发展活力。

特别是新能源电池产业,江门凭借其独特的地理位置和产业优势,吸引了众多国内外知名企业前来投资布局。当前,江门已形成“电池原材料—电芯制造—电池回收”全产业链体系,2024年新能源电池产业链总产值突破226亿元。中创新航江门基地项目落户以来,已带动多个新能源电池产业关联项目落户江门或增资扩产,投资额超150亿元。

发生显著变化的不仅仅是新兴产业。越来越多的传统产业也享受到了数字化转型带来的主动性,从而更好地抢占国际市场先机。

摩托车、造纸、小家电、五金不锈钢等江门的传统优势产业,在全省乃至全国都占据着重要位置,在江门的产业图谱里,它们是数字化转型的先锋军。江门探索出一条独具特色的“链式”改造路径:依托产业链工作机制,发挥“链长制”优势,推动产业集群整体转型。这一转型之路始于2018年。当时,江门成立了全省首个地级市工业互联网联盟,率先在金属制品产业开展数字化转型试点。

“我们创新搭建了适配中小企业的低成本、模块化转型平台,让企业能够循序渐进地推进数字化转型。”广东省制造业数字化转型咨询委员会专家余杰昌回忆道。实践证明,这一模式成效显著:参与企业生产损耗平均降低16%,设备效率提升22%,人均效率提升21%。更重要的是,通过打通上下游数据壁垒,企业订单交付周期缩短21%,库存下降31%。

这种“链式”改造模式正在重塑江门制造的竞争力。从摩托车到小家电,从造纸到五金不锈钢,传统产业通过数字化赋能不断突破发展边界,以更高效的生产效率和更优质的产品质量赢得市场认可。

内部升级与产业跃迁相互促进,为推动企业“走出去”夯实根基。如今,这些经历过数字化转型的传统产业,正与新能源等新兴产业一起,共同构筑“江门制造”出海的新优势。

价值跃升

从销售产品到输出方案

在开平水口镇,开平市瑞霖淋浴科技有限公司崭新的智能化生产基地正拔地而起。这座总投资数亿元、规划年产能达百万套水龙头及淋浴设备的制造高地,承载着企业董事长冯继君更宏远的产业图景——打造领先的淋浴系统解决方案,构建完整的卫浴全产业链生态圈。

纵观全球,美国、德国、日本等发达国家均通过大力发展生产性服务业推动制造业迈向价值链高端。伦敦、纽约、东京等国际化大都市,无不构建了高度发达的服务经济,生产性服务业正是其核心竞争优势所在。

作为“中国工业第一城”的深圳,2024年服务业增加值达2.3万亿元,占地区生产总值比重超60%,其中生产性服务业增加值占服务业比重更超70%,成为支撑实体经济高质量发展、培育新质生产力的核心引擎。

江门深刻认识到,生产性服务业不仅是制造业高质量发展的基石,更是孕育新质生产力的生态、环境和沃土——生产性服务业本身,就是熠熠生辉的新质生产力。

2月,市委十四届八次全会暨全市高质量发展大会首次浓墨重彩地提出:要全面发力做强生产性服务业,着力提升“江门制造”竞争力。这是一次意义深远的布局。

“这是江门构建更具竞争力现代化产业体系的必然抉择。”广东外语外贸大学大湾区建设与区域协调发展重点实验室副主任杨永聪指出,生产性服务业是现代化产业体系不可或缺的有机组成部分,也是新质生产力的重要源泉。他认为,江门着力发展生产性服务业,能为当地产业格局向高端化、智能化、数字化、绿色化转型升级注入强劲动力,催生新的增长点并增强产业韧性。

在秘鲁,江门航通自主研发的装配式移动打桩平台于钱凯港完成拼装验收,并成功打下码头沉桩工程首桩,深度参与共建“一带一路”。在孟加拉国,广东欣龙隧道装备股份有限公司的技术团队面对当地设备匮乏、零件短缺等严峻挑战,凭借突破性施工方案,不仅让刀盘磨损受阻的盾构机成功“脱困”,更使其在完成单向贯通后顺利“转向”,为隧道贯通立下关键功勋,这段故事还登上了央视《中国品牌档案》栏目,让该企业的“装备+服务”模式闪耀国际市场……

“三次产业融合发展、共生互促是现代化产业体系演变的重要趋势。特别是制造业与服务业的相互赋能,催生了以‘产品+服务’为特征的服务型制造。相比传统制造,服务型制造为用户提供了更多定制化多元化的整体解决方案,在更充分满足需求的同时,推动投入产出效率和产品附加值实现质的飞跃。”杨永聪阐释道。

当前,我们欣喜地看到,扬帆出海的不仅是“江门制造”,“江门服务”也正阔步迈向全球舞台。越来越多江门外贸企业正通过技术创新与模式转型,实现从单纯的产品出口到输出“产品+技术+服务”整体解决方案的价值跃升,在全球市场开辟出高质量发展的崭新路径。

如今,江门已在设计、加工等领域培育多家服务外包重点监测企业,业务覆盖中国香港、瑞士等市场。服务贸易与先进制造业加速融合,服务外包规模持续扩大,品牌知名度显著提升。

今年上半年,江门市重点监测企业承接国际服务外包合同签约额4282.68万美元,执行额4924.08万美元,同比分别增长155.34%和139.43%。这份亮眼的成绩单昭示着,“江门服务”正与“江门制造”并驾齐驱,在全球化浪潮中乘风破浪,驶向更为广阔的未来。

从华龙膜材生产线上的一卷薄膜,到远洋巨轮承载的“中国方案”,江门产业的蝶变非一日之功。当“拼价格”的潮水退去,唯有以创新为锚、以链条为网、以服务为翼的航船,方能驶向深蓝——江门,正以破浪之姿证明:高瞻远瞩的战略定力,终将重塑一座城市的产业脊梁。

他山之石

深圳推进先进制造业

和现代服务业深度融合发展

生产性服务业是与制造业直接相关的配套服务业,被誉为“工业保姆”,是地区生产总值最大板块的增长极。深圳作为“中国工业第一城”,在发展生产性服务业方面具有良好的基础。

近年来,工业对深圳经济增长的贡献率在各行业中排名首位,“深圳制造”享誉全球。数字经济背景下,深圳积极发力推动生产性服务业发展,推进先进制造业和现代服务业深度融合发展,将现代服务业尤其是生产性服务业发展放到更重要的位置予以考虑,大力培育发展新质生产力。2020年至2024年,深圳现代服务业保持稳中有升态势,增加值由13084.35亿元增长至17492.66亿元。去年,深圳生产性服务业增加值占服务业比重超70%,各细分领域发展成效显著,成为发展新质生产力的有力助推器。

深圳市政府工作报告提出,2025年,深圳将深化先进制造业和现代服务业融合发展,生产性服务业增加值占服务业比重超70%。当前深圳已推动完善了服务业高质量发展“1+N+X”政策体系,同时多点发力,不断增强金融、会展、物流等生产性服务业细分领域发展动能。高水平打造“中国软件名城”,加快国产核心软件规模化推广应用,支持开源软件、鸿蒙原生应用发展。加快建设具有全球重要影响力的物流中心和产业金融中心,构建行业风向标产业展会矩阵,推动服务型制造综合创新发展。

此外,深圳多个重大交易平台有序运行,电子元器件和集成电路国际交易中心、前海联合交易中心等为相关产业链产品交易创造了良好环境,为“两业融合”发展创造了有利条件。(陈敏锐)

记者手记

从“价格拼杀”

到“价值坐标”的突围

在采访过程中,我们看到越来越多江门企业的客户将目光从价格标签移向产品内核,而江门的产业基因也在悄然重写。这背后,是上半年专精特新企业进出口额猛增68.1%的燎原之势,更是市委市政府以战略定力锚定产业深水区、重塑价值高地的远见缩影。

破局之钥,在于政府搭台与企业创新的交响。当专精特新成为江门市“工业振兴”工程的旗帜,政策之手精准发力:梯度培育体系托举企业向上生长,工业互联网联盟率先打通转型经脉。华龙膜材从代工贴牌到自主研发生产,打破日韩垄断;江门航通在“造船寒冬”中转型突围,锻造出“四航永兴”号等大国重器——它们正是江门专精特新“小巨人”企业方阵的缩影。政府搭建的“创新雨林”,终使过去的企业单兵突进发展为如今的产业链集群崛起。

裂变之力,源于产业链与新质生产力的深度耦合。市委市政府布局的15条重点产业链,正催生聚变效应:新能源电池产业两年内形成“电池原材料—电芯制造—电池回收”全产业链体系;中创新航总投资200亿元项目落地,带动关联投资超150亿元。传统产业更是在“链式”改造中涅槃重生——金属制品、造纸业数字化转型入选全国标杆,摩托车上半年出口量激增50%。从大长江集团奠定的摩托车产业链根基,到今日新能源产业集群的加速成型,江门正以“链长制”为引擎,让产业土壤不断孕育新质生产力的“参天巨木”。

跃升之势,成于“产品出海”向“方案输出”的价值跨越。市委十四届八次全会暨全市高质量发展大会剑指生产性服务业的战略抉择,标志着江门向全球价值链高端全力进发。当服务外包执行额同比激增139.43%,“江门服务”已与“江门制造”并驾齐驱。这场从“价格拼杀”到“价值坐标”的突围、从“卖产品”到“卖方案”的跃迁,正是市委市政府以现代服务业赋能实体经济的深远落子。(陈敏锐)

统筹:陈敏锐 撰文:陈敏锐 皇智尧 凌雪敏