今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。抗战期间,在众多回国参战人员中,有一群有技术的南洋青年,承担了打通滇缅公路“抗日输血管”的重任,其中已确认有158名五邑籍南侨机工英勇参与。他们出色地完成了任务,成为五邑籍华侨抗战的重要组成部分,也在中国抗战史和华侨史上写下了可歌可泣的一页。

1939年,中国的抗日战争进入到困难阶段。日本侵略者阻断交通,妄图卡断我国抗日军队的军需资源。当时紧急用手开凿的滇缅公路成为运输国际援华物资的主要通道。一时间,汽车司机和修理工(俗称“机工”)奇缺,前线后方纷纷告急。

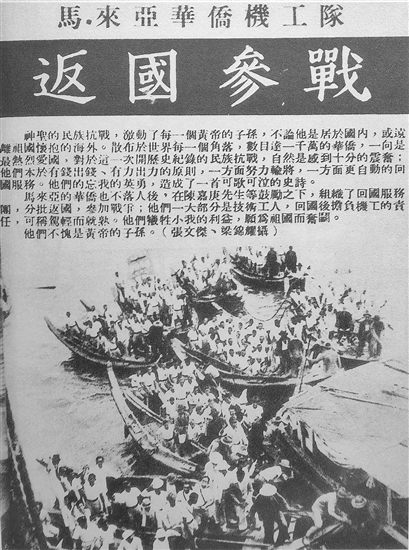

马来亚华侨回国参战时的场景。

1939年2月,陈嘉庚领导的南侨总会迅速发出《征募汽车修机、驶机人员回国服务》的第六号通告。在国难当头、民族危亡的关键时刻,来自马来亚(包含如今的马来西亚、新加坡等地)、泰国、缅甸、越南、菲律宾、印尼等地的约3200名南洋华侨青年机工参加了“南洋华侨机工回国服务团”。

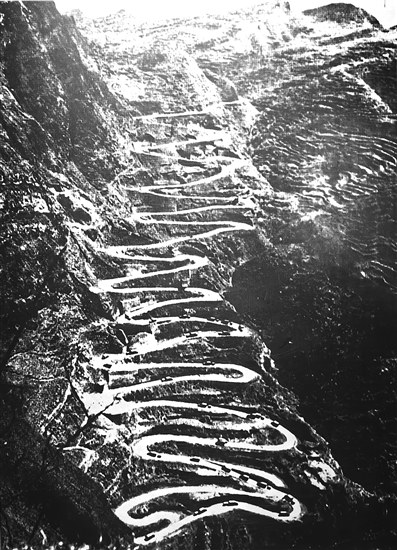

南侨机工驾驶卡车在24道拐翻山越岭,将国际援华物资运往抗战前线,为抗日战争取得全面胜利作出了不可磨灭的贡献。

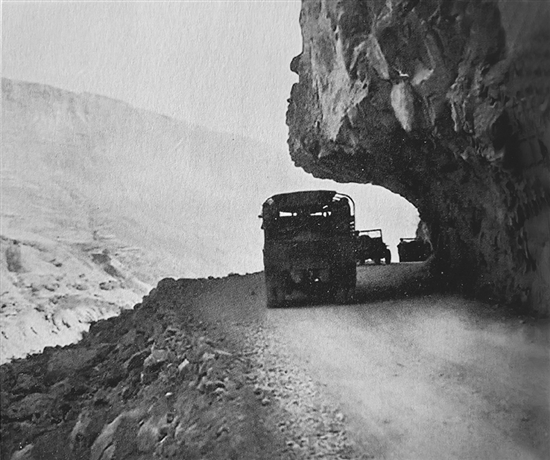

南侨机工驾驶车辆行驶在“老虎嘴”。

滇缅公路全长1146公里,蜿蜒在横断山脉纵谷区,海拔500米至3000多米,沿途悬崖、峭壁、陡坡、急弯、深谷、湍流,令人心惊动魄。满载军火物资的卡车行驶在如此险峻的路上,稍微不慎,便车毁人亡。南侨机工要闯过山高河深路险关、雨天泥泞塌方关、路窄车多摩擦关、瘴病疟疾夺命关、抛锚无援饥寒关、日机轰炸关,九死一生,才能打通这条“抗日输血管”。

他们告别亲人、告别南洋,慷慨赴死…………

向前走,

别退后,

生死已到最后关头。

同胞被屠杀,

土地被抢占,

我们再也不能忍受!

亡国的条件,

我们绝不能接受!

祖国的领土,

一寸也不能失守!

1939年2月18日正值农历除夕,在这个万家团圆的日子里,第一批南侨机工“八十先锋”登上法国“安打拉文号”邮轮回国参加抗战。在码头送行的人们久久不愿离去,然而汽笛已经拉响,轮船即将启航。南洋华侨青年们唱起了《牺牲已到最后关头》。

谢日光(祖籍开平)就是其中一员。他是家中独子,上有8个姐姐。因家境贫困,他在七八岁时被叔父领着下南洋,在马来半岛柔佛州士乃镇谋生。

谢日光和同伴们在通告发出后十天,经过严格考核踏上了回国的征程。到昆明后,他们脱下西服,剪短头发,穿上军服,奔赴滇缅公路抢运军事物资。

南侨机工在训练所合照。

“南侨机工,有文化有技术,在国外生活很舒适。回国后,在枪林弹雨中奔波,可以说,他们都做好了送命的准备。”南侨机工罗洪(祖籍新会)的儿子罗振侠在接受记者采访时说。

这一年,陈寿全(祖籍台山)瞒着爷爷、奶奶、父母,从印尼邦加岛出发,踏上了归国的征程。

钟照明(祖籍恩平)的女儿钟美仙在加拿大与记者连线时说,她的父亲当年毅然放弃在马来亚的优渥生活,甚至无暇顾及刚满1岁的女儿,义无反顾地回国投身抗日救国战场。

值得一提的是李月美(祖籍台山),模仿古代“木兰从军”,女扮男装回国抗日。

许年。

“当时,我的父亲许年(祖籍开平)在新加坡。尽管母亲和怀孕的妻子在澳门生活困难,但他还是毅然参加了第九批服务团。他没想到,再次与亲人相见时,女儿已经11岁了。”许年的女儿许友鸿在昆明与记者连线时表示。

就这样,约3200名华侨青年分9批,不顾一切地飞奔到祖国怀抱救亡图存。

正如《新华日报》1941年1月27日所报道的:“几乎每个人回国参加抗战的经过,都是一段可歌可泣的史实。”

此外,还有不少华侨青年,三五结伴自行回国参加抗战。他们虽未被纳入各批次的正式机工队伍,但也为祖国抗战尽了一份力。吴国强(祖籍开平)就是属于这一类,其子吴昆成、吴昆平兄弟俩认为父亲是南侨机工的一员。

他们闯险路忍饥寒避轰炸,带着必胜信念一路奔驰……

高黎贡山云雾绕,澜沧江险浪滔滔,怒江天堑运输线,崎岖艰险抗战路……

南侨机工们在狭窄的山路上行车。

滇缅公路蜿蜒在横断山脉纵谷区,海拔500米至3000多米,山路陡峭,经常发生翻车事故。

行进在千里滇缅公路上,令人心惊肉跳。这条公路蜿蜒在横断山脉纵谷区,沿途全是峭壁、陡坡、急弯、险谷、悬崖、深流,车行一分钟,转弯许多次。几乎每天都有翻车事故发生,车子翻下悬崖深谷,尸身也寻不到。

然而,一寸山河一寸血。

南侨机工必须要闯过山高河深路险关、雨天泥泞塌方关、路窄车多摩擦关、瘴病疟疾夺命关、抛锚无援饥寒关、日机轰炸关。

最难的是要躲避飞机投下的炸弹。据统计,从1940年10月18日至1941年2月27日的130多天内,日军出动飞机400多架次,轰炸滇缅公路的重点桥梁达20多座。

有一次,陈寿全遇到几架日本飞机轰炸扫射。就在离他的车不远的公路上,几辆车被机枪射中引起军火爆炸,车毁人亡。陈寿全的车也差一点中了日军的枪弹。

钟照明则因为被敌人机枪扫射到,小腿上一直留着一块鸡蛋大小的疤。

许年总结了一套躲避飞机炸弹和扫射的办法,听到飞机来了,就加速,搞出很大的灰尘,让敌军看不清楚;还有就是快速开到有山体遮挡的地方躲避。

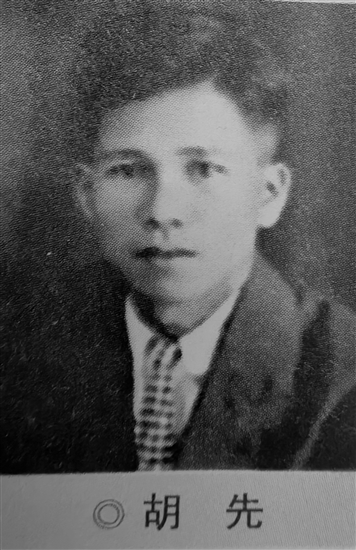

胡先。

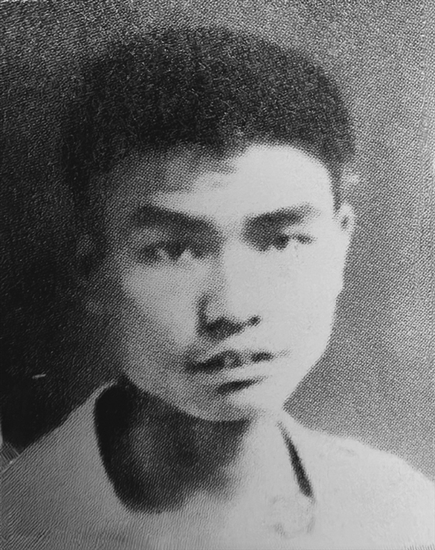

黄根。

据统计,南侨机工中有1000多人长眠于祖国西南边陲的土地(档案资料记载了胡先、黄根、林廷玉、谭锦凤等4名五邑籍南侨机工病故情况),近1000人回到了南洋,还有近1000人留在了国内。有学者把南侨机工回国参加抗日战争称之为“华侨史上一次人数最为集中、组织最为有序、经历最为悲壮、影响最为深远的爱国行动”。

他们以高超技术实干作风,受到肯定和嘉奖……

钟照明。

“我的父亲钟照明14岁随他的叔叔下南洋。由于16岁就开始帮叔叔搞运输,所以在当南侨机工时,父亲已有11年驾龄。驾驶技术一流的他,深受队长器重。每次出任务,他都被安排在车队最后面担当压轴的角色,前面哪台车出了问题,就由他上前帮助解决。”钟美仙在加拿大与记者连线时说。

梁煜棠(祖籍台山)也是南侨机工中的出色一员。据记载,梁煜棠侨居马来西亚槟城。1938年底,他参加槟城机器行组织的“回国服务机艺工程队”时即为队长。1939年11月10日,镇南关抢运时,他获嘉奖证明书,1949年5月升为中尉队(长)。

黄艺民。

无独有偶,云南省档案馆还保存了第十四大队拟调班长黄艺民(祖籍台山)代理少尉分队长,以及滇公路局运输科对于雇员李光荣(祖籍新会)给予总评:“拟加一级工资”的档案。

五邑籍南侨机工的侨居地主要是新加坡、马来西亚、缅甸。他们多数人都熟练掌握开车或修车的本领,工作积极肯干,不少人得到了奖励和提拔。

1942年5月5日惠通桥被炸,大部分机工失业。其中有一部分机工以其技术、语言等优势加入盟军,继续参加运输工作。

李九(祖籍鹤山),1942年5月之前在西南运输处担任了4年的中尉助教;1942年5月之后,任中美陆军运输总队领队。该队改编后,他在中美运输大队任原职务。

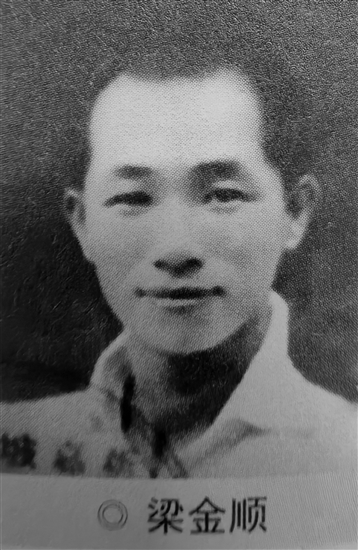

梁金顺。

梁金顺(祖籍台山),为华侨第13大队中尉分队长。1943年,他被派到军委会参加汽车兵团,赴印度并入同盟军反攻缅甸,后调入美军空运部。进攻缅甸时,他加入盟军第14军反攻马来亚半岛部队,1945年随同英印军队乘船南攻新加坡。

他们的爱国精神、民族气节铸就丰碑,激励后人……

作为著名侨乡,江门五邑到底有多少华侨参与到南侨机工的队伍之中?

经过查阅《南侨机工英名录》等权威著作,以及到云南省档案馆查阅原始资料,记者整理出了158位五邑籍南侨机工的名单。其中,有9位是综合其他书目记载和后人证实进行增补的。

从已确定的158名五邑籍南侨机工的组成来看,祖籍台山、新会、开平的较多,分别有70人、43人、28人,鹤山、恩平相对较少,分别有12人、5人。

据报道,南侨机工在滇缅公路,平均每天输入军事物资达300吨。从1939年到1942年,他们共抢运军需物资近50万吨;15000辆汽车运送远征军达10万人次。之后,他们中又有一部分人加入飞虎队,执行“驼峰航线”任务。

抗战胜利后,五邑籍南侨机工有小部分南返到其侨居地,有近60人就地在昆明复员,有近20人回到了广东。有31人没有办理复员和领取机工奖金手续,这里面包含了牺牲或因通信和证件问题没有办理两种情况。

为了纪念南侨机工,1989年南洋华侨机工回国抗日纪念碑建成;2017年南洋华侨机工回国抗日纪念馆开馆,经常有学生、群众前来献花、参观。纪念碑的碑文为:三千余南洋机工,以自己的生命、鲜血和汗水,在华侨爱国史上谱写了可歌可泣的壮丽篇章,也在中国抗日战争史和世界人民反法西斯战争史上建立了不可磨灭的功绩。

云南省侨联南侨机工联谊会副会长徐永泰满怀深情地表示:“南侨机工犹如一支跨越浩瀚海洋、投身战火硝烟的华侨抗日救国铁骑,这是一群经过严格军事锤炼、身着戎装却未佩戴任何军阶标识的特殊运输部队——由海外赤子组成。他们毅然抛下个人的小家,挺身而出保卫国家。正是他们的牺牲奉献,换来了今日祖国的安定祥和与昌盛强大。那种坚定不移的爱国热忱与深沉的家国情怀,构成了我们民族精神宝库中的璀璨瑰宝,并必将在推动中华民族实现伟大复兴的新征程中迸发出磅礴的力量。”

扫码观看南侨机工抗战视频

扫码观看 李月美的故事

扫码观看 罗洪的故事

扫码观看 许年的故事

专家声音

中国华侨历史学会副会长、五邑大学广东侨乡文化研究院教授张国雄:

铭记五邑籍南侨机工的贡献

在14年反抗日本法西斯侵略的雄壮交响乐中,南侨机工是低沉悠长的小号,吹奏出坚定、英勇的旋律,久久萦绕在我们心里,成为世人鲜活的华侨记忆。

经过《江门日报》的挖掘,目前发现有158名五邑籍南侨机工奔赴前线,为祖国的抗日战争、民族独立解放作出了贡献,建立了功勋。这大大拓展了我们对南侨机工群体的内涵、对五邑华侨华人历史的认识。五邑籍南侨机工是南侨机工群体的缩影,让我们永远铭记、深深缅怀!

云南省南洋华侨机工回国抗战历史研究会会长林晓昌:

把海外赤子的爱国精神传递下去

海外赤子心系祖国,在民族危难之时,南侨机工毅然回国抗战。当时,他们的平均年龄不到25岁,基本上都是小伙子,有很多人还没成家立业就牺牲了。他们的赤子忠魂永远留在中华大地。今天的和平年代、大好河山,不是那么容易得来的,是多少先辈用骨头和鲜血堆出来的。建议江门市成立南侨机工眷属联谊会,让南侨机工的后代以及更多的年轻人了解南侨机工这段历史,把海外赤子的爱国精神传递下去。

人物故事

李月美

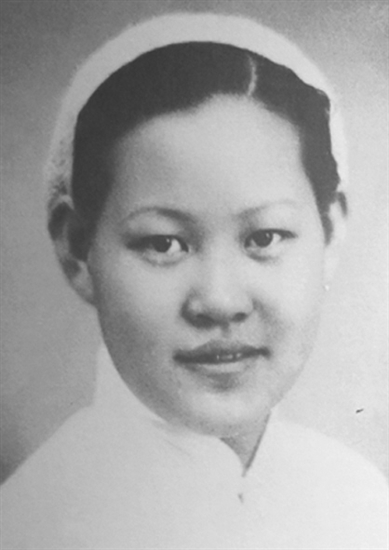

李月美:女扮男装报名应征

李月美,又名李月眉,1918年出生于马来西亚槟城。她自幼在当地华侨学校读书,从小接受中华传统文化教育,内心深处对祖国有着深厚的感情。七七事变爆发后,在爱国热情的驱使下,李月美和同学们上街卖花,将募捐款项交给南洋筹赈总会,支援祖国抗战。

“得知南侨总会招募机工时,李月美非常激动。她模仿古代‘木兰从军’,女扮男装报名应征。”李月美的大儿媳尹凤娥在海南琼海与记者连线时介绍。

滇缅公路大部分是土路,道路崎岖,地势险恶,每逢下雨更是泥泞不堪。遇到道路塌方或者车子抛锚时,李月美就得将车停在荒山野岭,食宿没有着落,还要看管好所运物资,防止遭到野兽袭击。为了躲避日军的轰炸,李月美常常晚上关掉车灯,连夜疾行,确保物资及时运输至前线。

1940年5月,李月美在一个急转弯处不慎翻车。当时,海南籍南侨机工杨维铨正好路过,他把李月美从压扁了的驾驶室中搭救出来送往医院急救。两人因此相识,结为了夫妻。

“后来婆婆把这些事说给我们听,我们觉得好浪漫。”尹凤娥回忆道。

李月美女扮男装支援抗战的事经媒体披露后,一时间轰动海内外,她被誉为“当代花木兰”。廖仲恺夫人、著名社会活动家何香凝女士为她题写了“巾帼英雄”四个大字。

身体恢复后,李月美脱去军装,成为机工卫生所的一名护士。她以女性特有的温柔细心护理、照料在战争中负伤的抗日将士,并发挥自己的文艺特长,以热情的歌声鼓舞大家的士气和斗志。

1954年,周恩来总理访问缅甸时,亲切接见了李月美。

陈寿全

陈寿全:忠孝不能两全

陈寿全,1918年出生于印度尼西亚苏门答腊的一个华侨家庭。

“1939年,在陈嘉庚先生的号召和南侨总会的组织下,年仅21岁的父亲热血沸腾,报名参加了第八批‘南洋华侨机工回国服务团’。然而,爷爷、奶奶坚决不答应,舍不得他离开家,去炮火连天的战场。父亲在说服不了爷爷奶奶的情况下,毅然背着家里人,悄悄报名。他说忠孝不能两全,盼望他们能原谅自己的不孝。”陈寿全的女儿陈玉姗回忆说。

当时,参加机工团回国抗战,可以报销归国路费,但是陈寿全想到祖国处在危难之中,更需要经费,于是悄悄地卖掉了家里的小汽车,自己花钱买票,踏上了归国的征程。他将生死置之度外,奔忙在这条随时都有可能车毁人亡的滇缅公路上。

一天晚上,陈寿全的汽车在一片树林旁抛了锚,蚊子像轰炸机一样嗡嗡作响,根本无法修车。他只好紧闭车门,在又闷又热的驾驶室里等到第二天天亮才开始修车,但仍然被蚊子叮得周身起红点。陈寿全忍饥挨饿一天多,开车到达昆明时,浑身时冷时热发起疟疾来。幸好他是在昆明病倒,医疗条件相对好一些,如果是在路途上病倒,恐怕就没命了。当时,几乎每天都有人死于疟疾。

有一次,陈寿全的军运车开到半山,突然雷雨交加,山洪暴发,右边山崖上磨盘大的石头朝下乱滚,左边悬崖下浊浪翻腾。面对如此险情,车绝对不能停下,他只好驱车冒险前进。过了险区,陈寿全浑身瘫软。后来才知道,就是这一天,有一辆车连司机带军火一同翻下了悬崖。

还有一次,遇到几架日机轰炸扫射,就在离陈寿全的车不远的公路上,几辆车被机枪射中引起军火爆炸,车毁人亡。陈寿全的车也差一点中了日军的枪弹。

“父亲对自己的事讲得不多,但我们兄弟姐妹都知道,父亲及其战友是在极其险恶的滇缅公路上英勇地从事抗日救国的崇高事业。”陈玉姗说。

后来,惠通桥被炸,机工解散。陈寿全到三江电化冶炼厂工作,毕生报效祖国。

罗洪

罗洪:“初一跌落,十五才能返上来”

罗洪(祖籍新会),1910年出生,年轻时为谋生去了新加坡。1939年,他与好友陆汝金(祖籍鹤山)相约,从新加坡回国参加抗战。

滇缅公路地势险要。罗洪曾说:“初一跌落,十五才能返上来。”在江门市蓬江区棠下镇良溪村,罗洪的儿子罗振侠、外甥周权法向记者讲述了罗洪的故事。

“我们曾经重走滇缅公路。经过‘老虎嘴’等地,沿途确实惊险崎岖,父亲说得一点也不过分。何况机工们是驾驶着满载援华物资的汽车出入崇山峻岭,同时还要在敌人的枪林弹雨之中穿行,真是九死一生。”罗振侠说。

据罗振侠与周权法回忆,罗洪曾跟他们讲过一个过桥的故事:化装混入难民之中的日军特工,正伺机偷袭占领桥梁。当时有一名商车老板在桥头倒车堵住了交通,他不听从指挥还骂人,被守桥卫兵开枪鸣告。一声枪响,日军特工做贼心虚,以为被发现了,马上开枪应战,桥上乱作一团。在现场的罗洪马上协助指挥车辆加大油门尽快冲过去,民工也争先恐后地逃散开。

通过到云南实地考察,罗振侠与周权法认为,罗洪所讲的过桥故事与惠通桥战事相吻合。1942年5月5日下午,中国军队提前炸桥,成功地阻塞了敌人的西进通道,把日军堵在了怒江的对岸。

“这是罗洪保存的两枚徽章。”周权法拿出两枚徽章给记者看:一枚上面铸有“美军驻中国印缅总司令部作战参谋部”字样,另一枚上面写着“华侨互助会会员证章”。他说,从第一枚徽章来看,罗洪曾被抽调到“美军驻中国印缅总司令部作战参谋部”工作,应该是属于技术熟练且英文水平过硬的人员。

邝金源

邝金源:久行24天死里逃生

1914年,邝金源(祖籍台山)出生在马来半岛吉礁(吉打)亚罗士打。1939年,邝金源偷偷报名参加了“南洋华侨机工回国服务团”。

邝金源常常在寒冷多雨的清晨赶往雾气弥漫的24道拐、黔桂公路、盘江铁桥抢修发生故障的卡车:有水箱破裂的、有发动机乏力的、有钢板折断的、有离合器失灵的……如果是汽油耗尽而走不动,他还得为卡车送油。最危险又耗时的是要把坠落深谷的车子吊到路面上来,而且还要搜集散落四处的军用物资,如汽油、子弹、枪支等,再帮忙搬运回站里。邝金源的后人曾这样复述邝金源说过的话。

1942年,邝金源经历了一次死里逃生。1942年4月29日,日军出动大炮十余门,装甲车、战车三十几辆,在飞机掩护下,向腊戍发起猛攻。13时许,腊戍失守。

后来,邝金源家人在整理其物品时,发现一张他的照片。上面写着:“于腊戌36里被敌包围18个钟头,久行24天到保山。”“在敌人的炮火中走出来的我!”“不忘24天路程悲恨!”显然,邝金源用这张照片作为特别的纪念,而他的两位战友却不幸牺牲。

在另一张照片上,邝金源写着:“吴进步同志在第三批服务团,在敌人进(攻)腊戌时,他在运输抢运时被敌包围了,牺牲了,在刺刀至(之)下亡,为国争光!1942年5月。”发黄的照片,被邝金源用绿色的相角仔细地护好,深切而隐忍的悲痛从一笔一画中流露出来。

1946年,邝金源复员返回马来亚。1993年1月22日,邝金源去世,享年79岁。

陈爵

陈爵:闯了三次鬼门关

陈爵1919年出生在马来亚。他的祖父陈傅万祖籍广东赤溪县(现台山市赤溪镇),于1865年到南洋谋生,之后克俭拼搏,在当地成为经营橡胶园和锡矿的业主。

1937年,日军侵华。陈爵忘不了祖父的教诲:“我们人在异国他乡,可心是中国的、情是中国的,任何时候也不要忘了自己的根。华侨的根在中国。”

1939年5月,陈爵成为南侨机工。受训1个多月后,陈爵被混编在西南运输处第五大队当一等驾驶兵。日军即将侵占广西柳州时,他受命把榕县物资和一台大车床运送到贵州遵义再回昆明。当时广西即将沦陷,从柳州撤退的战车、炮车、军队与逃难的百姓混杂在公路上,导致交通严重堵塞。车只能艰难地一点点往前移,四天四夜还没穿过贵阳。为了不打瞌睡,他常把头浸进车上备用的水桶里提神。沿途缺吃少喝,陈爵饿得一点劲都没有,遇到一处卖饭的,就大口大口往下咽,之后肚子疼痛难忍蜷缩在车上不敢动弹。

1942年,陈爵从昆明送军队去畹町,沿途见到多处被炸的尸体。尸体在太阳暴晒下奇臭难闻,忍不住要呕吐。成群的乌鸦,还有苍蝇在尸体上饱食,其惨状目不忍睹。日本侵略中国的实际罪证,激发了他对日本侵略者的憎恨。到了保山,陈爵腹泻不止,车上的军医给他打针吃药也止不住。听说大烟土能止痛止泻,有人用罐头与一个老乡换了一点大烟土,他吞下后果然好些了。把军队送到前线后,他又从畹町装上一车汽油回昆明。

还有一次去畹町,突然大雨滂沱,陈爵在泥泞中驾车时浑身发冷,忽而又发起高烧,感觉到头昏眼花。他努力地挣扎着,费力吞下奎宁丸,抚摸着护身符昏睡过去。“十疟九死”,后来要不是路过的机工把他从车里拖出来,送到医疗所,那满是泥浆的卡车就成了他的坟墓。

抗战胜利后,陈爵加入了中国劳动协会和全国总工会,在哈尔滨离休,安度晚年。多年以后,陈爵的妻子王兰贡帮他整理回忆录,保留了这段珍贵的记忆。

梁伯添

梁伯添:“国家兴亡,匹夫有责”

“父亲是23岁回国参加抗战的。当时,二伯开了一间机修厂,父亲在二伯厂里帮忙。后来,父亲听说祖国召唤华侨青年回国抗战,于是不顾大伯、二伯反对,报名加入了‘南洋华侨机工回国服务团’。从此,父亲与大伯、二伯断绝了联系,只跟姑妈保持联系。”目前,生活在台山的梁伯添之子梁承恩向记者介绍。

欢送南侨机工回国留影,前排左一为梁伯添。

据梁承恩回忆,梁伯添曾说过,他开车很快,一般是别人已经开了半个小时,他才开始开。梁伯添之所以抗战胜利后没回马来西亚,是因为日军飞机炸断桥梁、袭击车队和人员,他的护照和其他证件都放在车上,被毁于炮火中,所以他回不去,也无法办理复员和领取奖金。

机工队伍解散后,梁伯添因为在国外长大,能够与盟军的人沟通,于是他先后当上了翻译员和排长。抗战期间,梁伯添因为工作走遍了大半个中国。越南、缅甸、印度等国家他也都去过。

对于回国抗战当机工这个选择,梁承恩说,父亲认为很正常,正所谓“舍小家为大家”“国家兴亡,匹夫有责”。

1962年,梁伯添在海南省澄迈县仁兴农场结婚,1968年回到老家台山都斛镇河旧村务农。1986年7月27日,他因中风去世,享年70岁。

参考文献:

1.《赤子功勋民族忠魂(共2册)》(南侨机工文史资料丛书·南侨机工纪实录·南侨机工图文录),林少川、王稼祥主编,德宏民族出版社出版。

2.《南洋华侨机工研究(1939—1946)》,夏玉清著,中国社会科学出版社出版。

3.《南侨机工英名录》,杨国贤、姚盈丽编著,中国华侨出版社出版。

策划:谷江民 谢敏 统筹:傅健 王鼎强 王平强 撰文:傅健 黄胜 图源:南洋华侨机工回国抗日纪念馆、《赤子功勋 民族忠魂(共2册)》(南侨机工文史资料丛书·南侨机工纪实录·南侨机工图文录)