江门抗战历史专题巡回展首站启动仪式暨抗战故事分享会举办,传承红色精神。郭永乐 摄

学生参观江门抗战历史专题巡回展,了解江门烽火岁月,铭记抗战历史。郭永乐 摄

中国侨都华侨华人博物馆展示了侨胞投身反法西斯战争的英勇事迹。邓国一 摄

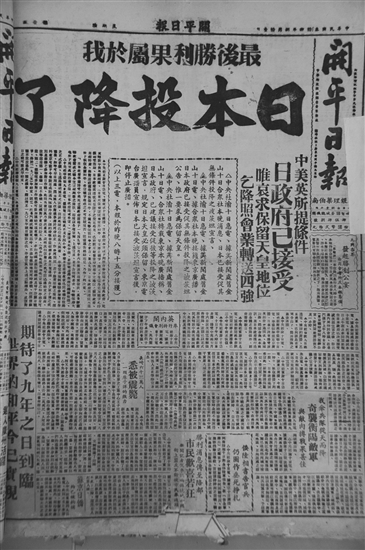

《开平日报》报道抗战胜利的新闻。傅健 摄

田金革命烈士纪念碑。黄胜 摄

谢军威经常回到谢创故居,给来访的党员、群众讲述谢创的故事。严建广 摄

开平市水口镇深入挖掘红色资源及其精神内涵,致力打造地标性红色教育基地。严建广 摄

历经风雨,向贤楼外墙隐约可辨的弹痕,仍讲述着当年的抗战故事。台山市委党史研究室供图

容宗英纪念室。谌磊 摄

初秋晨光映照,历经战争炮火洗礼的开平南楼巍然屹立,斑驳的墙体上密布的弹痕仍然清晰可见,无声诉说着80年多前那段烽火岁月。今日是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念日。这座侨乡城市正以庄严之姿,守护着抗战记忆,传承着伟大抗战精神。

时间拨回到1939年3月,日军铁蹄踏入江门,五邑地区陷入长达6年多的黑暗岁月。然而,英勇的五邑儿女从未低头——烈士们血洒疆场、航空英烈长空殉国,他们的姓名永远铭刻于民族的丰碑。

伟大抗战精神,是中国人民弥足珍贵的精神财富,将永远激励中国人民克服一切艰难险阻、为实现中华民族伟大复兴而奋斗。历经80年巨变,这片曾饱受日本侵略者蹂躏的土地,正通过深刻的历史回顾与庄严纪念,让这一精神在新时代持续焕发磅礴力量。

华南抗战战略支点:五邑军民的浴血奋战

80多年前,烽火连天,粤中大地硝烟弥漫。

江门作为粤中地区的战略枢纽,是华南敌后战场的重要组成部分,具有政治、经济与军事上的多重战略意义。江门市委党史研究室专家黎秀敏指出,五邑地区在当时由中共中区特委管辖,是该特委机关领导的主要活动地区。

1937年全面抗战爆发后,五邑地区党组织迅速恢复并发展壮大。1938年8月,隶属中共广东省委领导的中共四邑工委正式成立,统一领导新会、开平、台山、恩平4县党的工作,五邑地区又重新恢复、建立地委一级党的领导机构。同年10月,广东省委于开平赤坎建立中共西南特委(原中共四邑工委撤销);1939年1月,中共西南特委更名为中共中区特委。由此,粤中区成为华南、广东党组织发展抗日游击战争的战略地区之一,五邑地区也成为广东人民抗日解放军等开展敌后抗日游击战争的主要活动地区。

山丘起伏,河网纵横,五邑地区地处广州至湛江公路中段要冲,又是西江水道南岸的关键江防地带,这样的地形为游击战提供了天然屏障。中国共产党领导的广东人民抗日解放军等人民抗日武装,凭借地利优势,以灵活机动的战术主动出击,有效牵制日伪兵力,使五邑成为华南敌后抗战的一个战略支点。

这里不仅地势险要,更物产丰饶——濒临南海,坐拥广海湾、崖门等天然良港,由华侨出资兴建的新宁铁路贯穿江门、会城、台城等商业重镇,更使五邑成为粤中一带的交通命脉与经济枢纽。

然而,侵略者的铁蹄并未留情。日军主力部队盘踞江门、会城地区长达6年多,烧杀抢掠,罪行滔天。在极其复杂的斗争环境中,五邑地方党组织深入敌后发动群众,建立抗日根据地,团结民众坚持抗战。广东人民抗日解放军在短期内发展为1400余人兵力,与日伪军作战15次,毙伤俘敌200余人,击沉日军运输船2艘,牵制敌军5000多人,成为粤中抗战的一面旗帜。

“五邑抗战是华南敌后战场上军民同心、共御外侮的生动缩影。”黎秀敏表示,尤其是在中共中区特委的领导下,五邑各县党组织坚决贯彻执行党的抗日民族统一战线政策,广泛动员群众,积极推动和开展抗日救亡运动,利用各种形式建立和掌握民众抗日武装,独立自主领导敌后游击斗争,为粤中区抗日斗争胜利发挥了中流砥柱的作用。

侨乡同心抗战:海外侨胞的万里援乡

在中国侨都华侨华人博物馆中,一张张泛黄的侨批静默陈列,见证着那段烽火岁月。

“抗战爆发后,侨批的内容悄然变化——字里行间少了些家常琐碎,多了几分家国大义。”江门市博物馆副馆长张一知介绍,许多华侨节衣缩食,增加抗战捐款,减少寄给亲人的费用。

台山旅美华侨伍丹谷就是其中一员。他毅然将多年积蓄全部购买救国公债,用于抗战。面对家人一封封恳切的催银家书,他心怀愧疚却无悔——“国若不存,家又何在?”这句话道出了万千五邑籍侨胞的心声。

作为著名侨乡,五邑地区不仅是连接海外的重要通道,更是抗战物资与资金的中转枢纽。据统计,抗战期间全国华侨捐款共13亿元国币,其中五邑籍侨胞捐款就高达6.8亿元国币,超过总额的一半。他们远在重洋之外,却以炽热的家国情怀筑起一道跨越山海的长城。

除了捐款捐物,不少五邑子弟更直接投身战场。他们有的加入声名显赫的飞虎队,驾战机与日军英勇空战;有的奔走呼吁,通过《救亡日报》《四邑侨报》等侨刊积极发声,揭露日军暴行、呼吁同胞团结、募集抗战物资……这些报刊成为连接海外与家乡的信息桥梁,更是穿越战火的情感纽带与精神慰藉。

“华侨最重要的特点就是爱国爱乡。”广东省华侨历史学会常务理事、江门市华侨历史学会副会长黄柏军这样评价。他指出,海外侨胞的爱国爱乡之情在抗战中体现得尤为深切。他们渴望国家强盛、故乡安宁,这份情感不仅是精神信仰,更化作了实实在在的行动。

这是一段血与火写就的史诗,也是一曲由万千侨胞共同谱写的“万里同心”的壮歌。他们虽远离故土,却以最坚定的姿态,与祖国并肩作战。

弘扬伟大抗战精神:凝聚新时代奋进力量

“这段抗战历史让我深刻感受到中华民族面对外敌时展现的勇气和团结。”在参观“烽火燃五邑浴血挽山河”江门抗战历史专题巡回展后,江门培英高中新疆班学生古丽米热感慨地说,“这份不屈不挠、保家卫国的精神,跨越地域和民族,是所有中华儿女的共同财富。”

像古丽米热一样,越来越多的青少年正通过沉浸式的体验,走近那段烽火岁月。今年以来,江门积极保护和利用抗战纪念设施,广泛开展主题鲜明、形式多样的纪念活动。各界群众特别是青少年学生通过参观纪念馆、参加研学实践、重温入团入党誓词等方式,缅怀革命先烈,传承红色基因。

其中,江门市委党史研究室加强部门协作,深入推动《党史学习教育工作条例》落实落细,通过多元宣讲、立体展览、全媒体传播等方式,生动讲好五邑大地的抗战故事。

这些活动不仅让伟大抗战精神在新时代焕发新光彩,也为江门推进中国式现代化建设注入了澎湃的精神动力。

如何让抗战历史更贴近年轻人?五邑大学马克思主义学院副教授李茜提出了富有创意的建议:“可通过实景剧本杀、角色扮演等沉浸式体验,让年轻人‘穿越’感知历史;将抗战元素融入校园文创和艺术戏剧;运用短视频等新媒体实现年轻化表达;组织‘重走抗战路’、遗址数字修复等互动实践,让历史可触可感。”

而对于如何借助侨乡资源弘扬伟大抗战精神,黄柏军认为:“让抗战故事走近侨胞、走向世界,是对历史最好的铭记。”他建议,深入挖掘整理侨胞抗战事迹,充分发挥江门530多万港澳台同胞和海外侨胞遍布145个国家和地区的独特优势,善用侨胞、侨团网络,依托江门作为国际传播示范基地的平台,通过研讨会、纪录片、短视频等多种方式,让侨乡抗战故事真正“跨洋过海”、触动人心。

从青少年的真切感悟,到侨乡资源的充分利用,伟大抗战精神正在五邑大地上焕发新的时代光芒,凝聚起奋进新时代的磅礴力量。

延伸阅读

五邑报人速传日本投降喜讯

1945年8月10日,日本外务省通过中立国瑞士、瑞典政府,将日本接受波茨坦公告的照会转交中、美、英、苏四国政府,表示投降之意。同年8月15日,日本正式宣布无条件投降。

日本投降的消息,由报人从电台首先获悉。饱尝践踏之苦的报人和读者当时有怎样的反应?原《开平日报》编辑伦海滨作了简单的回忆:“1945年8月10日晚,我们从无线电收报机收到了日本投降的特大喜讯,就在西江南岸燃放了第一串庆祝抗战胜利的爆竹,当晚还把这则喜讯通知到苍城、赤坎等地的机关单位。第二天出版的报纸,以《日本投降了》横过版面、占版面四分之一的特大标题,向广大读者报道令人兴奋的消息。忍受多年战争灾难的各地人民沸腾起来了。这一天的报纸,一再翻印,销量超过万份,打破四邑报纸销量的空前纪录。”

记者在开平市档案馆找到这份报纸,看到报纸上标明出版时间是1945年8月11日,该报在头版采用了整版的规模报道了这一新闻。头条是通栏大标题《最后胜利果属于我日本投降了》。其中《马冈各界发起胜利公宴由商会警所及本报筹仪》写道:日本投降消息昨夜八时十五分本报得接急电后,惜在风雨过后电话不通,本报社长暨编辑部同人随即于黑夜之际,涉水至墟市口头报信……闻讯后,极为兴奋,当即决定联合发起胜利公宴。

1945年9月3日,在开平出版的《前锋日报》同样用了头版的整版篇幅来进行报道,其中表现最为突出的是该报大胆地使用了多色印刷,版面左下角是一个套红的大约四分之一版的字母“V”(“胜利”英文单词的首字母)。

9月,盘踞在江门五邑的日军陆续撤出,并移交武器装备和有关物资。原《霹雳报》记者欧阳可羽对此进行了外围采访,他回忆当时的感受时说:“虽然未能进入会场,但我仍将外围所见所闻一一记下,并迅速成稿。报道见报后,各地锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,醒狮狂舞,一片欢腾。这是我一生中采写的最有价值的一篇新闻稿,我一辈子都记得!”

相关链接

新会:打造红色旅游线路 弘扬爱国主义精神

“我和我的祖国,一刻也不能分割……”近日,江门市新会区司前镇松山炮楼前传来激昂的合唱声,来自清华大学致理书院和药学院的师生们在此开展思想政治实践课程。他们站在见证过烽火岁月的炮楼前,用歌声表达对祖国的深情。

暑假期间,新会区另一处革命旧址——田金村红色革命根据地,已接待访客超过5000人次。“几乎每天都有来自全国各地的团队前来参观。”讲解员林燕芳告诉记者

在新会区,曾经静默矗立的革命遗址,如今正焕发新的生命力。近年来,新会区通过挖掘红色文化资源,系统性保护传承红色文化,将散落在乡村街巷的革命旧址串联成一条条“可走、可看、可听、可感”的红色旅游线路,打造成开展爱国主义和革命传统教育、推进党员教育培训和主题研学的重要载体。

深挖历史重现峥嵘岁月

在新会罗坑镇下沙村,一座仅39平方米的青砖老屋静立于村落之中。这里是中区纵队、广东人民抗日游击队珠江纵队司令员林锵云的故居,如今已被列为江门市文物保护单位和新会区爱国主义教育基地。2014年起,当地政府在故居旁增设展览室,推出《林锵云生平事迹图片展》,陈列历史照片、战斗路线图、战友题词和农具等实物,全面展示这位抗日将领的革命生涯。

值得一提的是,罗坑镇还以林锵云事迹为蓝本创排了红色舞台剧,通过艺术形式让革命记忆“活”起来,使观众在沉浸式体验中接受精神洗礼。目前,林锵云故居及其展览室已相继被公布为江门市中共党史教育基地、新会区反腐倡廉教育基地,成为党团建设的重要平台。

而在司前镇白庙村,一座土黄色的三层建筑——松山炮楼,同样述说着不屈的战斗往事。这里是抗日战争时期新会、鹤山两地武装力量的堡垒据点。为使这段历史更加清晰可感,司前镇党委政府对炮楼侧的湧翠、懋所梁公祠——新鹤人民抗日游击队第二大队队部旧址实施保护性修缮,将其打造为松山战斗图片展览馆。2023年,松山炮楼——松山战斗旧址成功入选第六批江门市爱国主义教育基地。

让红色历史可触摸、可共鸣

新会区在推进红色革命遗址修复的同时,更注重其教育功能的拓展和传播方式的创新。通过现场讲解、图片实物展览、多媒体互动、剧目演出等多种形式,新会区让红色历史走出教科书,成为可触摸、可共鸣的生动教材。

“革命先辈的每一步都充满了艰辛。这个旧址展现了他们救亡图存的历程,让我们深刻体会到面对绝境‘绝不畏缩、永不放弃’的坚毅品格。”清华大学学生赵云鹏在参观松山炮楼后感慨道。

如今,新会区红色景点已成为开展主题党日活动、落实“三会一课”制度、加强党员教育管理、促进党员发挥先锋模范作用的重要场所。

文旅融合助推乡村振兴

新会是著名侨乡,历史底蕴深厚,革命传统悠久。近年来,该区将红色资源与乡村旅游、文化创意、教育培训等产业深度融合,在赓续红色血脉的同时,更为当地发展注入了新动能。

田金村、下沙村等一批原本僻静的乡村,因红色旅游的兴起焕发新活力。游客的到来带动了周边餐饮、住宿和农特产销售,为村民开辟了新的收入渠道。红色资源正转化为实实在在的民生效益。

青砖灰瓦之间,弹痕犹存,记忆未远。新会区的红色遗址不再仅是静立的历史建筑,而是跨越时空、连接古今的沉浸式课堂。它们诉说着侨乡儿女在烽火岁月中的家国情怀与革命精神,也激励着今天的人们不忘初心、砥砺前行。

开平:革命旧址焕新生 红色精神薪火传

“在美国稳定的生活环境中,父亲选择离开家庭,投身革命事业。红色,不仅是他信仰的颜色,更是我们家族永恒的底色。”开平籍旅美华侨、中共开平党组织重建人之一谢创的儿子谢军威曾在接受媒体采访时表示。

近年来,开平市以革命先辈的抗战故事、抗日战争革命遗址等为载体,通过邀请谢军威等革命先辈的后人讲述先辈故事、丰富拓展革命遗址内容等,讲好红色故事,传承红色精神。

以先辈革命故事激励后人

为了让更多人走近当年的历史,感受这份红色记忆,近年来,谢军威经常应邀或主动回到故乡开平市塘口镇,回到谢创故居,给来访的党员、群众讲述父亲的故事,传承他的家国情怀。他还将谢创故居委托给塘口镇管理。

自2018年以来,江门市、开平市及塘口镇对谢创故居进行了系统性修缮与展陈提升,将相关革命斗争历史内容以展墙形式呈现。改造后的故居集中展示了谢创辗转回国、重建中共开平组织以及开展抗日斗争等事迹,使后人可以更好地缅怀革命先辈,传承革命精神。

今年1月,谢军威还将父亲的回忆录《重洋难阻报国心》重印后,放在谢创故居,供参观者阅读。“从这本书里,我更详细了解到当年抗日战争的艰辛,也更能感受到革命前辈的爱国精神。”到谢创故居参观的市民谢荣说。

在开平南楼,每年清明节、全民国家安全教育日等重要节点,各级政府及相关部门都会组织开展主题活动,以南楼七烈士英勇抗击日军的事迹为切入点,深入讲述五邑华侨爱国故事,弘扬爱国主义精神。“维护国家安全是每个人的责任,更是青年人的担当,我们将传承五邑籍侨胞先辈的爱国精神,从自身做起,增强国家安全意识,共同维护侨乡热土的安全。”在今年4月10日参加“传承侨乡爱国情”主题党日活动启动暨“江门市青年学生国家安全志愿者宣传队”授旗仪式,聆听了南楼七烈士的事迹后,教伦中学学生孙博荣这样说道。

修缮升级革命旧址

弘扬伟大抗战精神

如今,走进赤坎南楼纪念公园,通向南楼路旁的柏树,让纪念公园增添了几分肃穆。

南楼于1983年被列为县级文物保护单位,2019年升级为广东省文物保护单位。1999年,南楼纪念公园正式建成,并在原址增设了纪念馆(七烈祠)、南楼七烈士雕像和牌楼等设施。站在公园中抬头仰望,高耸的南楼依然巍然矗立,墙上昔日被炮弹轰击所留下的弹孔仍清晰可见。

“南楼墙壁上每个炮洞、每个弹痕都是故事,重现了当年七烈士抗击日军、保卫家园的壮烈场景。”南楼村党支部书记、村委会主任司徒卡斯说。

万隆客栈是原开平市水井镇(现已并入月山镇)牛坑村大和堂的张公祠。1941年春,中共中区特委委员、组织部部长李国霖及其妻子黄素心隐蔽在开平县水井狮山村进行革命活动。1942年3月,在张公祠以开办客栈为名,建立中共中区特委的秘密交通联络站,取名为“万隆客栈”。该联络站肩负着接待各级党组织领导同志、收集敌伪情况、及时转送情报、打击敌方势力以及增强群众抗日救国意识等任务。

1994年,万隆客栈因年久失修而倒塌。1999年和2018年,月山镇对其先后进行了重建和修缮升级,建成了占地面积150平方米、保护范围面积250平方米的万隆客栈革命纪念馆。馆内现设有中共中区特委隐蔽斗争图片展及阅览室,收藏了粤中地区革命先辈画像400余幅,以及革命志士从事地下工作时使用过的枪支、生活用品等实物,生动讲述了许多可歌可泣的英雄事迹。

近年来,月山镇进一步对万隆客栈革命纪念馆进行升级改造,并在其旁边新建党建主题公园,同时对周边居民小菜园实施“微改造”,持续拓展纪念馆的教育与阵地功能。党建主题公园将原先封闭的场地转化为开放的公共空间,红色文化研学区通过场景复原、特色景墙、红色文化墙雕等元素,进一步强化了红色氛围的营造。

张伟故居位于水口镇金山村翘桂里,是中共中区特委机关旧址所在地,承载着中共中区特委在复杂严峻的形势下开展隐蔽斗争,带领粤中、五邑人民不屈不挠抗击日本侵略者的光荣历史。

近年来,水口镇全面铺开中共中区特委机关旧址修缮和布展工程,通过翻阅档案、口述访谈等方式,坚持修旧如旧原则,深入挖掘和充分展示红色文化资源、蕴含的精神内涵,致力打造成为全市地标性红色教育基地。

台山市上南村抗战旧址:

碉楼烽火忆忠魂 抗战故事代代传

“没有华丽的装饰,看起来只是普通的碉楼。81年前,这里曾经发生过英勇的抗日斗争。为了守护我们的家园,先辈们英勇战斗,甚至奉献了生命。我为他们感到骄傲!”8岁小学生黄日霖在听完台山市四九镇上南村(旧称“南村”)的老人讲述的故事后,眼眶泛红,声音铿锵。

这里是被列为台山市文物保护单位的“上南村抗战旧址”,主要由位于台山市四九镇上南村源兴村的向贤楼和康英家塾两栋建筑组成。源兴村是著名侨村,早在民国初期就由华侨捐资修建了5座碉楼防匪,其中5层高的向贤楼是村中最高的碉楼。虽历经风雨,但外墙隐约可辨的弹痕讲述着当年的抗战故事。

故事发生在日伪军第三次进犯台山期间,驻在台城的日伪军四处侵扰乡民。1944年7月,这片宁静村庄经历了血与火的洗礼。原来,当时上南村有大小村庄24个,碉楼21座。全民族抗战爆发后,在众多华侨的支持下,上南村以“抗先队”为基础,组建了一支强大的武装自卫队。7月5日拂晓,日伪军500多人,配战马30多匹,前往上南村骚扰,遭驻守的自卫队阻击。自卫队及驻防团队料定日伪军必来报复,为此作了充分准备。自卫队有50多人自愿参加抗日敢死队,重点据守在碉楼中,备足弹药粮食,决心与日军决一死战。7月10日,1200多名敌军分四路进攻。自卫队8名队员死守向贤楼,经昼夜激战,弹尽粮绝后用布条作绳子撤退,遭地雷炸死1人、2人被捕后遭杀害。

上南村之战,毙敌150多人,伤敌100多人,自卫队及驻防团队牺牲25人,受伤30多人,村民死伤15人。这段用生命书写的抗战故事,至今仍在当地代代相传。

鹤山市址山镇容宗英纪念室:

纪念容宗英在大朗开展群众工作

容宗英纪念室位于鹤山市址山镇昆联村(原大朗乡)廻龙村21号,这里记录着容宗英烈士的故事。

容宗英烈士(1913-1944),新会县会城镇人,1930年起到鹤山县址山大朗乡敦本小校教书,1938年离开大朗赴延安学习,加入中国共产党,并回到大朗乡开展革命活动。

1939年5月,中共新鹤县工委成立,容宗英任中共新鹤县工委委员,负责宣传工作,并兼任中共大朗党支部书记。他以抗日宣传队队员身份作掩护,活动于新会的司前、石步、桥下,开平的水口和鹤山的址山、云乡、大朗等地区,组织开展抗日救国活动,发展党员,开辟抗日据点。1940年10月,中共中区特委机关也进驻大朗乡廻龙村21号。

容宗英积极宣传抗日救亡的道理,宣传马克思列宁主义和共产党的主张,使群众对党有了认识,支持和拥护我党的工作。同时,容宗英还对当地进步青年学生和群众进行培养和教育,发展了郭祥为中共党员。容宗英以敦本小学为阵地,以“协进会”的名义,发动乡民,向海外华侨募捐经费,扩大办学规模,使学校成为党组织的活动地。

容宗英在大朗乡工作期间,为党的事业忘我工作,不遗余力,积劳成疾,于1943年患上重病,1944年7月为中国革命贡献出宝贵生命。

为纪念容宗英烈士,1989年,当地建成了容宗英纪念室。该纪念室坐东向西,面积65平方米,楼高一层,正面为四柱三开间,正门上方镶嵌花岗石,刻有刘田夫题写的容宗英纪念室石额。

址山镇红色资源丰富,还有云乡张怀楼、云乡革命烈士纪念碑等红色遗址。近年来,址山镇大力弘扬社会主义核心价值观及中华优秀传统文化,传承红色基因,依托红色遗址组织广大青少年学生开展了一系列革命传统教育,激励着当代青少年不断勇往直前,为实现中国梦而努力奋斗。

策划:谷江民 谢敏 统筹:傅健 王鼎强 王平强

撰文:黎禹君 傅健 叶田 严建广 陈素敏 谌磊 黄胜 华莹 杨翠婷