刘悦湘

扫码看相关视频

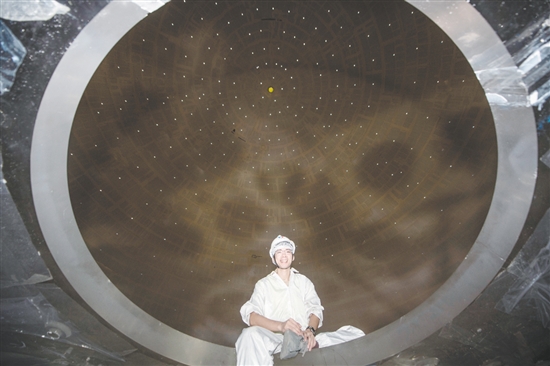

爬上不锈钢网架,选取最好的角度按下快门,用镜头记录江门中微子实验的建设进展,这是中国科学院高能物理研究所职员刘悦湘数年如一日的工作日常。过去10年,他用超15万次快门,不仅记录下项目的变迁,更展现出建设工人和科研工作者的努力和意志。近日,我们采访了刘悦湘,倾听他用镜头记录江门中微子实验从筹备到建设再到运行取数的故事。

无惧环境艰苦,只为寻找最佳拍摄角度

记者:请问您是在什么时候加入江门中微子实验的团队?

刘悦湘:我于2013年加入中国科学院高能物理研究所,主要负责江门中微子实验整个建设过程的拍摄跟踪,以及对外宣传科普等一系列工作。我大学所学的专业是管理。江门中微子实验落地开平后,需要有本地年轻人与北京的同事沟通、与本地的村民打交道。我是开平人,也有在本地相关部门实习的经历,因此就被招募到团队中。

记者:您在江门中微子实验建设的每个阶段主要负责哪些工作?

刘悦湘:我在2013年至2015年参与项目前期准备工作,主要是跟地方政府联系并跟进落地相关手续;2015年至2024年,参与项目的配套基建工程和实验设备的安装工作;2025年8月26日江门中微子实验正式运行取数后,主要负责科普、对外宣传等工作。

记者:江门中微子实验很多照片都是您拍摄的,从实验室土建时期的照片可以看出当时环境比较艰苦,您是怎么拍到这些照片的?

刘悦湘:我是在机缘巧合下开始负责江门中微子实验的拍摄工作。有一次我在工作现场拍了一张斜井的照片,画面纵深感很强,领导看到后觉得我在拍摄方面有天赋,就让我开始做一些拍摄记录工作。

项目基建刚开始时,地下温度有30多摄氏度,湿度也很高,地下洞室还透水,环境很闷热,人下去后很容易出汗,氧气不足时还容易头疼,拍摄条件很艰苦。那段时间我总是在地下看工人施工,用相机记录他们的日常工作,拍了很多精彩的照片。同事们对外作报告、进展汇报时,也会大量采用我拍摄的照片。

记者:记录江门中微子实验长达10年,您有没有遇到特别大的困难?

刘悦湘:江门中微子实验的设备安装和基建过程拍摄起来都有难度。跟进基建过程时,我曾在最深处的密闭空间拍摄20分钟。设备安装过程拍起来也很困难,像不锈钢网壳的安装,我需要爬到最顶部才能找到最佳拍摄角度,单是爬一次不锈钢网壳就需要花费半天时间。

学习科学家精神,把工作做到极致

记者:整个建设阶段,有哪些人让您印象深刻或感动?

刘悦湘:整个项目的建设持续了10年,这期间我给很多人拍了照片,包括科研工作者、工人、厨师等。给我留下深刻印象的人很多,比如江门中微子实验总工程师马骁妍,这位“女汉子”经常爬上爬下,非常勇敢和尽责;还有中国科学院院士、江门中微子实验首席科学家王贻芳,他那种忘我的工作状态也让我很感动。

事实上,参与实验的人都很专注,不单是科研工作者,还有工程师、工人、后勤保障人员。比如本底控制系统负责人赵洁每天盯着工人确保做好每一个细节,工人们一开始不理解,但后来渐渐自觉养成了好习惯。这些科学家都很热爱自己的工作,会把工作做到极致。

我和这些科学家们接触了这么长的时间,他们的言行也影响到我的工作方法。比如,现在每次拍摄,我都会先设立目标,落实后会分析作品,思考如何改进和用照片更好地展现江门中微子实验。

记者:江门中微子实验建设过程中,您拍了超过15万张照片,其中有很多看似重复的工作,您是怎样沉下心来做好这件事的?

刘悦湘:拍摄和科研有些相似,用10年时间做一件事看似单一,但是每次记录下来的画面都不一样,探测器的每次变化都是唯一的。这督促着我重视每个节点、每一天、每一张照片。

记者:今年7月,江门中微子实验建设实录摄影展在您的家乡开平展览,展出了由您拍摄的珍贵纪实摄影作品,这是否让您感到自豪?

刘悦湘:江门中微子实验很特殊,或许换谁拿相机来拍,照片都不会差,我只是幸运地一直在这里记录。参与实验的700多位科学家及数千名工人,他们才是这个摄影展的主角。

记者:“开平碉楼与村落”是开平的名片,作为本地人,您觉得江门中微子实验会成为开平新的名片吗?

刘悦湘:我觉得江门中微子实验的科学性与开平旅游研学能结合得很好。接下来,我们会整理展品,把实验室装配大厅改造成科普场地,展示大亚湾中微子实验装备、关键仪器设备以及建设历程说明,帮助公众进一步了解中微子实验和高能物理。

【策划:谷江民 谢敏】

【统筹:王平强 王鼎强】

【文/图:张浩洋】