新会区各校园全面启动蚊媒指数自我监测工作。

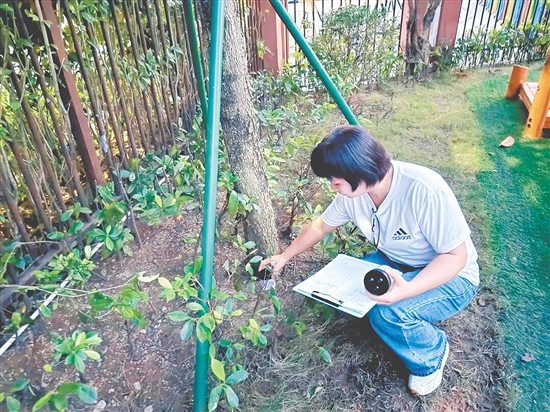

近日,新会区教育系统再出科学防控新举措——全区中小学、幼儿园全面启动蚊媒指数自我监测工作,通过规范投放诱蚊器、定期数据分析,实现“精准监测、靶向消杀”,有力筑牢校园健康防线。文/图 江门日报记者 钟珍玲

通讯员 新会教育

从“盲目消杀”到“精准防控”

“以往消杀多凭经验,现在有了监测数据,哪里蚊虫密度高,一目了然!”新会区教育局相关负责人介绍道,目前,新会各校已全面开展蚊媒指数自我监测工作,这也是响应江门市《告全体市民书》的具体实践。其意义在于三方面,一是掌握校园蚊虫种群与密度变化,为消杀提供数据支撑,避免“一刀切”式盲目作业;二是追踪消杀效果,通过监测数据对比,判断重点区域消杀是否到位,及时调整防控策略;三是培养师生科学防控意识,让监测过程成为科普教育的鲜活素材,推动“人人懂防蚊、人人参与科学灭蚊”。

为确保监测数据精准,区教育局制定《校园蚊虫自我监测方案》,明确“4天一个监测周期”的标准流程,细化诱蚊器放置位置与操作规范,指导各校科学开展监测。根据消杀指南,各校结合校园环境,在4类核心区域投放诱蚊器。一是积水高频区,如教学楼后排水沟、食堂洗菜池附近、绿化集中的花圃。二是师生活动区,包括操场角落、教室窗外绿化带、宿舍楼下,确保覆盖学生日常活动范围。三是隐蔽易孳生区,如地下车库通风口、废旧物资临时存放区、天台角落。四是消杀效果对照区,在已开展重点消杀的区域同步放置诱蚊器,用于对比消杀前后密度变化。每日早上8时,各校监测负责人会检查诱蚊器,记录诱蚊数量、种类,并拍照留存。新会区教育局下沉干部将对密度超标的学校进行一对一指导,明确重点消杀方向。

“重点攻坚”效果立竿见影

在新会一中,该校党委书记梁志向记者介绍学校防蚊灭蚊六大关键点位:学校周边靠近居民区,学校围墙是关键点位,另外还有食堂、宿舍、垃圾池、中央花坛、绿篱等需要重点布控。梁志使劲摇晃身边的一片绿篱,过一会都不见有蚊子飞出来,“这就符合要求了”。

在梁启超纪念中学实验校区,该校副校长谭洪护指着教学楼旁的诱蚊器表示:“我们通过监测发现,操场绿化带和食堂后门蚊虫密度略高,随即针对性增加消杀频次,现在密度已降下来。科学监测让灭蚊更高效,也更节省人力物力。”

在新会实验小学,监测数据显示,鱼池周边因水体流动慢,蚊虫幼虫密度较高。该校随即组织师生清理鱼池的淤泥,并在池边投放诱蚊器。现在,鱼池周边的诱蚊器4天仅捕获3只蚊虫,比之前减少80%。

得益于科学检测,新会各校基本实现校园环境消杀“一校一策”,有了精准的关键点位台账,防蚊灭蚊环境整治做到有的放矢、更高效。

科学防蚊走进第二课堂

新会区教育系统没有将蚊媒监测仅仅局限于防控工作,还巧妙地将其转化为学生参与第二课堂实践的有效途径。

新会葵城中学教师容妙娜向记者介绍,该校计划结合科学课、生物课、综合实践活动、研究型学习等课程内容,引导并鼓励学生参与监测“全流程”,如,低年级的学生可以开展“寻找蚊虫孳生地”活动,观察诱蚊器,认识不同蚊虫形态;中高年级的学生可以协助老师记录诱蚊器数据,绘制校园蚊虫密度分布图,将监测数据纳入“校园生态观察”实践作业,并提出防蚊建议。

“防蚊知识进课堂,学科融合形成相关主题性实践课程,可以让科学灭蚊与教学实践紧密结合,引导师生共同守护校园健康。”容妙娜告诉记者。

从科学监测到精准消杀,从防控工作到第二课堂,新会区教育系统以严谨的研究态度、创新的教育思维,持续探索“无蚊校园”建设新路径,用行动诠释着“保持斗志、决战攻坚、守护健康”的防控信念。