| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

|

天下兴亡,匹夫有责。

日本帝国主义悍然发动侵华战争,给中华民族带来了空前的劫难。大敌当前,众多江门五邑籍人士以满腔爱国之情投身抗日救亡运动。他们以电影、舞蹈、绘画、摄影等艺术形式记录抗战、宣传救亡,激发全民族抗战士气。

烽火岁月里,他们奋战大江南北,用行动证明:文化救亡从来不是纸上谈兵,而是与祖国同呼吸、共命运的责任担当。

在海外,在中国共产党提出的抗日民族统一战线的指引下,五邑籍华侨团结一心,与祖国同胞携手并肩,共赴国难,从人力、财力、物力等多方面全力支援祖国抗战,他们有的还毅然回国参军,奔赴炮火纷飞的战场,用生命捍卫祖国的尊严,为抗战作出了不可磨灭的贡献。

正如广东省侨联副主席、江门市侨联主席林春晖所言,中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争的伟大胜利,凝聚着侨乡人民和海外侨胞炽热的爱国热情与无私奉献精神。他们的感人事迹,永远值得后人重温、铭记。

策划:谷江民 谢敏

统筹:傅健 王鼎强 王平强

撰文:吕胜根 符睿欣(实习生)

图源:《万里赴戎机:五邑华侨抗战实录》《五邑华侨与中国民族民主革命》等

烽火连心 文化救亡

1935年12月,中共中央在瓦窑堡召开政治局扩大会议(即瓦窑堡会议),号召包括华侨在内的全体爱国人士投身抗日民族统一战线。

在全民抗战的汹涌浪潮中,五邑籍文化界人士以艺术为“武器”,让作品化作唤醒民族精神的力量,成为鼓舞军民士气的旗帜,更成为激发国人救亡图存的号角。他们将个人艺术创作与民族命运紧密相连,用作品书写了永不褪色的精神史诗。

广东省华侨历史学会常务理事、江门市华侨历史学会副会长黄柏军说:“这些文艺作品不仅丰富了抗战宣传的形式,更以精神力量鼓舞国人精忠报国,为后世留下了宝贵的精神财富。”

拍电影:激励着无数中国人的心

1937年8月13日爆发的淞沪会战,是全面抗战初期的重要战役之一。今天,我们之所以能看到当年四行仓库八百壮士的真实战斗影像,正源于新会籍“中国纪录片之父”黎民伟的记录。

当时,黎民伟带领民新影片公司人员冒着生命危险,手持摄影机,拍摄上海被轰炸后的惨状、市民惊慌逃难的景象、日军的残暴、中国守军八百壮士死守四行仓库战斗的情形,并在极其艰难的环境里剪辑成26分钟的《淞沪抗战纪实》。

黎民伟常对子女讲:“一个人不爱国,就没有灵魂。”黎民伟的儿子黎锡说,日军的侵略,摧毁了父亲的电影事业,他带着全家十多口逃难,在颠沛流离的日子里,仍坚持宣传抗日。

1935年上映的《风云儿女》是我国著名的抗日救亡题材电影,片头众人齐唱《义勇军进行曲》的片段,悲壮而富有感染力。

祖籍开平的共产党员司徒慧敏是该影片的主创人员之一。制作过程中,好友聂耳在为《义勇军进行曲》谱曲时,条件简陋,连一张桌子都没有,司徒慧敏就热情邀请他到自己家中创作。

据司徒慧敏女儿司徒恩湄回忆,聂耳一边写一边唱,手中拿着筷子打着拍子:“起来,不愿做奴隶的人们……”他全心投入,激情澎湃,仿佛忘却了周围的一切。就连她奶奶在旁边听后也深有感触地说:“是啊,我也不愿做奴隶。”

为了真实地记录侨乡人民抵抗日军侵略的历史,1939年3月,司徒慧敏根据党组织指示,带着摄制组专程回到家乡,在赤坎、水口、三埠等地,采访拍摄民众抗日救亡的实况和事迹,制作了新闻纪录片《保卫大四邑》,在港澳地区和美国旧金山、洛杉矶等地放映,产生了强烈反响。

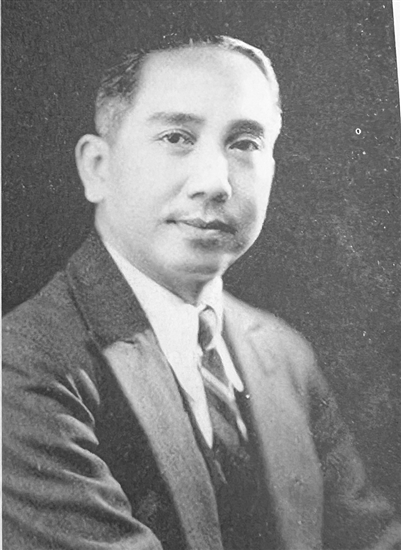

祖籍开平的著名导演关文清是中国电影事业的缔造者之一,受到包括好莱坞在内的世界电影界的尊重。

1935年,从国外考察电影事业回国后,关文清自兼导演拍摄了爱国题材电影《生命线》,深受观众欢迎。之后,他再接再厉,陆续推出了《抵抗》《边防血泪》《公敌》抗战三部曲,并参与了经典抗日爱国影片《最后关头》的拍摄,成为香港抗战爱国电影的主要创作者。1940年至1941年,台儿庄大捷后,关文清又携纪录片《台儿庄大会战》赴美公演,让美国华侨深受触动。

义演:现场观众看得热泪盈眶

艺术没有国界,但艺术家有祖国。当祖国危难时刻,他们义不容辞,纷纷通过义演宣传抗日,助力募捐。

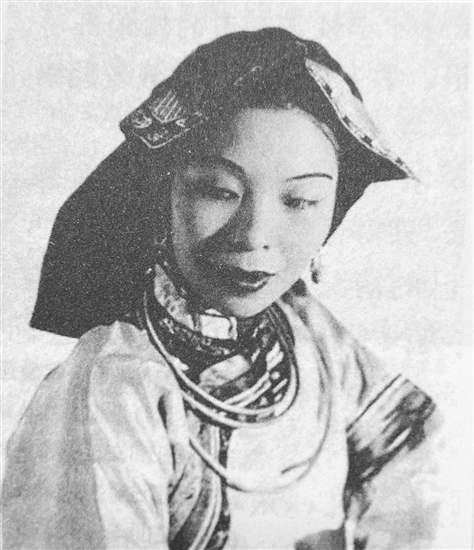

祖籍蓬江的戴爱莲(2005年加入中国共产党),被誉为“中国舞蹈之母”,一生用舞蹈艺术为祖国和民族服务。

1940年,戴爱莲从英国来到香港。当宋庆龄邀请她参与“保卫中国同盟”组织的抗日义演活动时,她很激动,当即表示:“作为中国人,抗日救亡责无旁贷。”在香港,戴爱莲与著名男低音歌唱家施奚贵同台合演了一台晚会,表演了《进行曲》《警醒》等具有革命精神的中国特色舞蹈作品,在群众中产生极大共鸣。后来,她又创作了《东江》《游击队的故事》等一批反映中国军民抗日题材的舞蹈,充分表现出中国人民对日本侵略者的愤慨与斗争,并于1941年在香港专场义演。她将不可阻挡的爱国激情融入舞蹈的每一个动作当中,现场观众看得热泪盈眶,纷纷捐款支持抗战。

1942年,戴爱莲在重庆躲避日军的一轮狂轰滥炸后,创作了小舞剧《空袭》。作品通过一位母亲与三个孩子在日军轰炸下的悲惨遭遇,控诉侵略者的暴行。戴爱莲在剧中扮演女儿,深深地打动了观众的心,引起极大的社会反响。

祖籍开平的邝健廉(1959年加入中国共产党)是粤剧艺术大师,被誉为“劳动人民的红线女”。

1942年七八月间,红线女跟随马师曾带领的剧团进入广西演出。为了配合抗日宣传以及为抗战筹款劳军,他们演出马师曾自己编写、痛斥汉奸卖国贼的《洪承畴》等戏剧,借古讽今。其中有一段唱道:“衰汉奸、病汉奸,千刀千刀理该斩……”由独唱到全场合唱,节奏由慢而快,气氛热烈,整个剧场掌声雷动,群众不由得振臂高呼“打倒汉奸卖国贼!”

红线女之子马鼎盛说:“母亲一生的精神内核是热爱祖国、坚定信仰,她的理想信念,时刻影响着我们。”

音乐具有鼓舞人心、催人奋进的作用。

1937年,台山人李凌(1941年加入中国共产党)到上海求学,接受了进步思想。淞沪会战爆发后,他返回家乡加入青年救国工作团并担任艺术组组长。1938年,在党组织安排下,他和几个同乡进入鲁迅艺术学院学习。

1939年,他来到重庆,参与主编《新音乐》月刊,刊载抗日救亡的新歌,读者群和发行量日渐扩大。周恩来得知这一情况,约见李凌,希望他关心进步的音乐专家,把他们团结起来,发挥他们的才智,为抗战音乐运动而奋斗。周恩来的话语,让李凌倍感温暖,激励他以更大的热情投入到工作中去。

当祖国受难、人民痛苦之际,文艺舞台上江门人的身影,超越艺术本身,已成为民族精神的火炬。他们用热泪与心血编织的救亡之声,至今仍在岁月深处回响。

绘画及摄影:抗日救亡的重要“武器”

绘画及摄影,形象生动,一目了然,是抗战时期五邑籍画家、摄影家抗日救亡的重要“武器”。

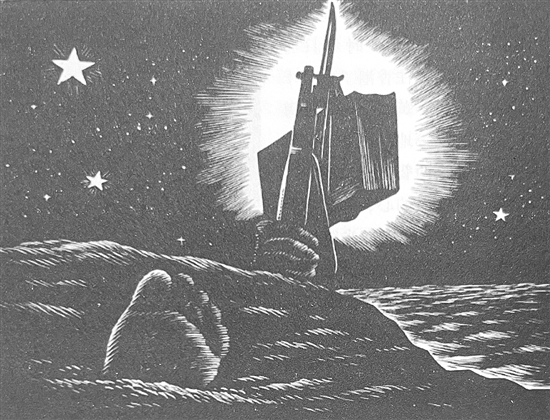

祖籍台山的中共党员黄新波是鲁迅倡导的新兴木刻运动的健将,也是中国现代版画史上杰出的代表性画家。

1939年5月至1941年2月和1942年2月至1944年4月,黄新波两次在桂林生活,与刘建庵等主持中华全国木刻界抗敌协会,创作了大批抗日漫画和木刻作品并发表。其中,《沦陷区的故事》揭示了日军的暴行,歌颂了中国人民不屈不挠的英勇斗争。《老当益壮》描绘归国老华侨抗战的故事。《爱》描绘一对热恋中的情人,为了民族的胜利而牺牲了爱情与生命,让人感动。

我国著名油画家、美术教育家陈海鹰祖籍江门外海,师承油画巨擘、鹤山人李铁夫。

全面抗战爆发,陈海鹰以画笔作投枪,满腔热血投身到抗日救亡运动中去。1940年,他在香港举办抗日画展,巨幅宣传画《民族生命线》深深感染了香港同胞。“抗战时期,父亲还率领抗战宣传服务团,徒步由香港出发,辗转广西、广东等地,进行战地写生,举办个人画展,主持名家书画展,以自己才艺服务于全国抗战事业。”陈海鹰之子陈为民说。

开平人沙飞(1942年加入中国共产党)是中国人民革命摄影奠基者。

抗战爆发后,沙飞加入八路军,在战争洗礼中拍摄了抗日战争中的一系列珍贵画面,后任晋察冀军区新闻摄影科科长,在聂荣臻的关怀下,参与创建晋察冀画报社并担任主任,以“人在底片在”的精神保护了大量珍贵影像资料。

《战斗在古长城》是沙飞于1937年至1938年间在河北涞源浮图峪长城拍摄的系列摄影作品,反映了八路军战士据守长城抗击日军的场景,成为抗战时期重要的宣传素材。

1943年9月,日军开始对晋察冀边区进行“大扫荡”。12月9日,沙飞和指导员赵烈带领的一个小分队,在柏崖村遭受日军的合击。在突围中,赵烈等9位同志英勇牺牲,2位同志受重伤。沙飞背着装有底片的两个牛皮箱,冲出重围,从雪坡跌下悬崖,丢了鞋子,冻伤双腿,几乎致残。

沙飞的战友、中国著名摄影艺术家石少华在回忆沙飞的文章中这样写道:“在残酷的战争环境中,真正的艺术家首先是一名战士。”

相关链接

台山热血青年积极参与中国文化名人大营救行动

中国文化名人大营救行动,是粤港澳地区抗战史的重要组成部分。在中共中央及南方局、周恩来关于紧急开展营救工作的指示和部署下,香港党组织、广东党组织和东江抗日游击队,团结粤港澳地区一切可以团结的力量,冒着生命危险,在日军的眼皮底下,与敌人斗智斗勇,及时、稳妥、周密地帮助滞留香港的大批文化名人及民主人士撤返内地。而在营救行动中,就有来自台山的陈秋帆、黄日东(1936年加入中国共产党)、李筱峰、黄高阳等热血青年。

为更好地进行营救工作,当时的大营救临时指挥部和秘密汇聚点设在了中共地下工作者、台山人陈秋帆担任总管的大中华酒店。陈秋帆曾与林基路、黄新波等一同从台山出发,前往日本留学。留日期间,他曾负责《杂文》《新诗歌》的编辑出版工作,并在1938年加入中国共产党。根据组织安排,陈秋帆在其兄长陈孔图开设的大中华酒店担任总管,以隐蔽身份。正是有了这一重关系,加上当时珠海、新会、江门、中山等地区已经沦陷,就有了“澳门坐小艇走水路,到台山都斛”的西线营救线路。大营救期间,陈秋帆利用其大中华酒店及斗山陈氏的社会关系,帮助大量文化名人成功撤离。

在中国文化名人大营救行动中,台山人黄高阳功不可没。时任广东人民抗日游击队第五大队政训室主任的他,在港九新界地区积极开辟抗日战场时,与曾鸿文共同开辟出一条至关重要的陆上撤离通道:从九龙经青山道、荃湾,越过大帽山抵达元朗,最终进入宝安白石龙根据地。这条在敌伪夹缝中开辟的崎岖山路,成为营救的另一条生命动脉。黄高阳更亲率精干的武工队,在危机四伏的沿途执行武装护送,确保转移队伍安然穿越封锁线。

在撤离队伍中,与茅盾、邹韬奋、张铁生等人一路同行的“文化人”李筱峰,其真实身份是党组织安插的“隐形守护者”。1934年,台山青年李筱峰在上海参加共产党的保卫部门工作。他凭借其“文化人”身份的掩护,秘密执行着至关重要的贴身保卫任务。李筱峰安全护送他们到达白石龙。此后,在游击区受到国民党反动武装威胁时,李筱峰再次执行护卫和照顾茅盾、邹韬奋等30名著名文化人转移到后方的任务。

当文化名人历经艰险抵达宝安白石龙游击区,迎接他们的是一张年轻而坚毅的台山面孔——黄日东。这是一位曾与林基路一同留学,并在延安淬炼过的台山青年。中国文化名人大营救期间,其为白石龙文化人招待所所长,负责接待脱险的文化名人。他热忱地负责接待、安置这些脱险的文化精英,成为他们进入安全地带后的温暖依靠。(陈素敏)

同仇敌忾 众志成城

在历史的长河中,热爱祖国、眷恋家乡、追求光明,是华侨群体世代传承的优良传统。

抗战期间,五邑籍华侨相继建立起众多爱国团体,为抗日救国四处奔走。他们创办报刊、设立电台,开展抗日宣传。大批热血华侨毅然告别温暖的家庭,回到祖国,义无反顾地投身抗日战场,用血肉之躯筑起中华民族的钢铁长城。

广东省华侨历史学会常务理事、江门市华侨历史学会副会长黄柏军说,五邑籍华侨即便身处海外,他们的心始终与祖国紧密相连,毫不犹豫地通过各种方式支援抗战。这种深厚的家国情怀,深深地植根于他们对家乡的深厚眷恋、对国家命运的深切关怀之中,激励着无数中华儿女奋勇前行。

组织抗日救国团体

日本帝国主义的炮火,惊醒了沉睡的古老中国,点燃了海外中华儿女心中炽热的爱国之火。

风雨同舟,患难与共。五邑籍华侨以强烈的民族责任感挺身而出,积极组建抗日救国团体,宣传抗日,组织募捐,凝聚侨胞力量投身抗日救亡运动。

抗战初期,五邑籍华侨在美洲、欧洲、东南亚等地迅速行动,掀起组建抗日团体的热潮,先后成立90余个爱国组织。1931年9月24日,旅美的赵超常、黄壁存等五邑籍华侨率先在旧金山发起成立“美洲华侨拒日后援总会”。此后,“纽约华侨拒日会”“芝加哥华侨抗日后援会”“纽约全侨抗日救国总会”等团体如雨后春笋般涌现,将侨胞们的爱国热情转化为实际行动。

对五邑籍华侨与中国民族民主革命有着深入研究的五邑大学教授张运华说,华侨抗日救国团体的建立,标志着华侨民族意识的觉醒,显示了海外中华儿女的大团结。

1937年七七事变后,抗日救亡运动进入新阶段。台山籍美国侨领黄仁俊提议成立“旅美华侨抗日统一义捐救国总会”,8月21日,中华会馆召集91个侨团、侨校共计百余人召开全侨大会,正式通过该提议并推举台山人邝炳舜为主席。这一组织规模宏大,47个分会遍布美国及中南美洲地区的300余座城市,成为美洲华侨抗日力量的核心枢纽。

在爱国团体中,侨领们振臂一呼,应者云集,以其卓越的号召力,成为凝聚侨心的精神旗帜。美洲洪门致公堂领袖司徒美堂铁骨铮铮,在抗战爆发后拄杖率领侨胞走上街头,游行示威。1942年,他发表《致旅美侨胞及洪门兄弟书》,号召侨胞“输财出力”,推动美洲洪门致公堂成为全球洪门抗日的标杆。

此外,祖籍台山、生于澳大利亚的刘光福投身淞沪抗战,后在东南亚筹建“华侨救国后援会”,为抗日救国忘我工作。开平籍司徒赞、台山籍黄洁等侨领,在东南亚组织抗日活动,司徒赞夫妇甚至因抗日而被捕入狱,却始终坚贞不屈,直至抗战胜利才获释放。

发起“不供给运动”

除了抵制日货,五邑籍华侨还在居住国阻止钢铁、汽油等物资运往日本,从经济上切断日本侵华的物资命脉,史称“不供给运动”。

1938年12月,邝炳舜牵头组织旧金山5000多名侨胞在码头示威,抗议希腊货船“施拜罗司号”将2500吨废钢铁运往日本。经过抗日救国团体和广大华侨的交涉和斗争,在美国友人和劳工团体的支持下,这次斗争获得了胜利。其时华侨民气之盛,达至巅峰。

从1937年—1941年,邝炳舜还带领旧金山的侨胞们开展了长达4年的艰苦复杂斗争,成功阻止了装有军械及废铁2100吨、价值6.5万美元的“广源号”轮船开赴日本,使该船终因风雨侵蚀,船身自坏,不得不将废铁转售给当地的钢铁厂。

除旧金山外,美国各地的“拒日后援会”“抗日救国会”也参与了这场运动。1939年1月和5月,洛杉矶华侨先后阻止载运废钢铁的挪威轮两艘及日轮“明宇丸号”启航。在华盛顿州、俄勒冈州的一些港口,华侨也成功地阻止载运废钢铁的轮船开往日本。

华侨的正义之举得到美国当地人的同情与支持,影响到当地政府决策。“美国加州州长曾亲自下令禁止1.2万吨废钢铁运往日本,展现出海外华人抗日力量的强大影响力。”张运华说。

创办报刊和电台

在硝烟弥漫的抗战岁月中,有一个没有枪炮轰鸣却同样惊心动魄的领域——舆论战场。五邑籍华侨以笔为枪、以声为炮,通过创办报刊、电台,构建起强大的舆论阵地,用文字与电波揭露日军暴行、传递抗战呼声,为祖国抗战事业注入磅礴精神力量。

早在1931年9月24日,九一八事变的硝烟未散,台山籍华侨伍盘照创办的《中西日报》便发出掷地有声的社论《对日可宣战矣》。

全面抗战爆发后,五邑籍华侨掀起创办抗日报刊的热潮,在异国他乡的土地上构建起抗日宣传的精神堡垒,让世界看到中国抗战的正义性,为中国赢得了更多国际支持。

其中,由恩平人唐明照、台山人梅参天主办的《美洲华侨日报》堪称典范。1940年7月7日,该报以《七·七特刊》宣告创刊,字字血泪地回顾民族屈辱历史,警醒侨胞勿忘国耻,救亡图存。

这份立场鲜明的进步报刊,不仅是传递抗战讯息的窗口,更是凝聚侨心的纽带,成为当时美国唯一持续报道中共抗日根据地真实战况的中文日报,并在第一时间揭露“皖南事变”真相。该报联合《纽约公报》等发起“十报宣言”,痛斥蒋介石的分裂行径,喊出团结抗日的最强音,在美洲产生了很大的震动。

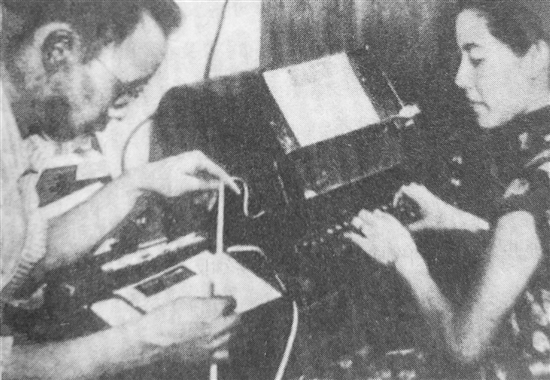

“让世界听见中国抗战的声音!”怀着这样的信念,恩平籍华侨唐宪才于1939年4月在美国旧金山创办“金星公司电台”,并亲自担任总经理兼总编辑,其夫人陈杏媚为首任播音员。这不仅是华人在美办电台的首次尝试,更是让祖国抗战的烽火声浪,通过无线电波直抵侨胞心间。

金星电台每日9小时不间断播音,对内以乡音粤语传递故土战况,对外用英语向世界讲述中国抗战故事,对激励华侨团结抗日起到积极作用。

五邑籍华侨以报刊、电台为“武器”,在舆论战场上书写了可歌可泣的抗日篇章。他们用文字凝聚海外侨胞的爱国力量,以电波传递海外华侨抗日爱国心声,让世界看到中华民族抵御外侮的坚定决心,为抗战胜利筑牢了坚实的思想防线,其功绩永远镌刻在民族记忆的丰碑上。

海外归来齐抗日

抗战的烽火燃遍华夏大地时,无数五邑籍华侨怀着“国土不存,何以为家”的赤子之心,毅然放弃海外优越生活,跨越千山万水归国参战。

旅美台山籍华侨黄新瑞、陈瑞钿、马俭进等人驾驶五邑籍华侨捐赠的飞机回国,在华南、华中等地与日军激战,令敌人闻风丧胆。

在1932年淞沪抗战中,祖籍台山的黄毓全、李荣熙壮烈牺牲。家乡人民立碑永志,让烈士为祖国舍生忘死的精神世代相传。

开平籍旅缅侨领张瑞隆散尽家财,招募160余名爱国华侨青年,其中多为开平、台山籍的华侨子弟,组建“缅甸华侨救国义勇军”。这支队伍归国后编入张德能师,随即投身淞沪会战。在枪林弹雨中,将士们无畏冲锋,不少人血染沙场。上海沦陷后,他们又转战湖南,在长沙保卫战中拼死搏杀,幸存者寥寥,却用生命捍卫了民族尊严。

台山人陈仲博幼年旅居南洋,20岁归国后北上延安,深入山东敌后抗日根据地。1945年,他在沂蒙山区反扫荡战斗中,不幸被日军杀害,生命定格在31岁。台山人梅景锦1937年回国投身八路军,1942年5月25日,于太行山区对日作战中壮烈牺牲,将青春永远留在了祖国的山河大地。

祖籍台山的菲律宾华侨余志坚,1937年12月带领菲律宾华侨抗日义勇队奔赴安徽泾县新四军军部,在新四军指导下精研游击战术,率小分队神出鬼没,打得日军丢盔弃甲。

开平籍旅美华侨谢创(1928年加入美国共产党,1932年转为中共党员),1935年受共产国际派遣回国。他辗转广东各地,深入乡村发动群众,掀起抗日救亡热潮。“当年只有10多岁的大姐谢宝月,也在父亲的鼓励下,积极参加‘抗先’活动。”谢创之子谢军威在口述历史时说。

这些归国参战的五邑籍华侨,将海外游子的拳拳之心化作卫国杀敌的实际行动,在中华民族抗战史上留下了永不磨灭的热血印记!

相关链接

江门五邑党组织广泛开展抗日统战工作

展现“侨”力量

抗战爆发后,中国共产党十分重视在华侨、港澳同胞中广泛开展抗日统战工作。在抗日民族统一战线的旗帜下,江门五邑党组织团结引领华侨、侨眷、侨属以及港澳同胞支援抗战、抗日救亡。侨乡抗战展现出“侨”的力量。

为支援家乡的抗日救亡斗争,1938年12月3日,由时任中共香港市委书记吴有恒(恩平人)发起的香港余闲乐社、洋务工会、恩平商会、恩平同乡会等社团,联合组织成立了有20多人的“旅港恩平回乡服务团”,在团长禤荣(又名禤全光,中共党员)的带领下,回到恩平参加抗日救亡运动。随后,由澳门文化界、音乐界、戏剧界、体育界组织的“澳门四界救灾回国服务团第二队”,也于4天后进入开平,开展活动。12月中旬,香港恩平同乡社团又发起成立了“香港西江回国战地工作团”。这些服务团、工作团中,不少是共产党员,因此均建有中共支部。他们在开平、恩平等地深入城镇乡村,广泛接触群众,通过演出、演讲、教学、讲座等方式,宣传抗日,并帮助一些地方成立妇女互助团、儿童团。

在党组织的发动下,居住在五邑地区的侨眷、侨属,也积极投身抗日救亡活动。恩平侨眷妇女冯定霄,将丈夫从巴拿马寄回来的1000美元,全部捐出支援抗日活动,并把自己的独生子送到抗日人民武装。开平侨眷黄玉銮继承丈夫遗志,支持两个女儿先后加入抗日部队,又带领“妇抗”的姐妹开展募捐活动,将募捐来的衣服绣上“英勇杀敌”四字,送往前线。开平侨眷方玉莲,人称“周老太太”,60多岁了,仍手持拐杖,与“妇抗”队员走街串巷,发动群众募捐衣物、制作军鞋,并徒步几十公里,亲自将衣物送到抗日前线。在中共地方组织的支持下,她还冒险越过日军封锁线,赴香港动员旅港乡亲募捐,其爱国事迹在五邑地区传为佳话。(吕胜根 赵金媚)

参考文献:

1.《中国共产党江门地方历史(第一卷)》,中共江门市委党史研究室编著,广东人民出版社。

2.《五邑华侨与中国民族民主革命》,张运华著,中国华侨出版社。

3.《万里赴戎机:五邑华侨抗战实录》,尹继红、郭卫东、张启雄、熊正红、梁小恩著,花城出版社。

4.《五邑侨胞耀中华》,广东省政协文化和文史资料委员会、广东省江门市政协 编,人民出版社。