| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

| ||

|

当山河破碎、民族危亡,远在海外的江门五邑儿女,与全体华侨同胞血脉相连,以赤子之心共赴国难。他们或倾尽家财,捐款献物;或奔走呼号,组建团体;或毅然归国,血洒疆场……

五邑籍华侨,撑起抗战侨捐“半壁江山”。据不完全统计,抗战期间,全国华侨捐款共13亿元,江门五邑籍侨胞捐了6.8亿元,占侨捐总额一半以上,为中国的抗战作出了重要贡献。在民族存亡的危急关头,五邑籍华侨用满腔热血与无私牺牲,谱写了一曲曲感天动地的英雄壮歌,为抗战胜利作出了不可磨灭的贡献。

策划:谷江民 谢敏

统筹:傅健 王鼎强 王平强

撰文:黎禹君 黎秀敏 华莹(除署名外)

图源:江门市博物馆、《华侨雄鹰》、《光辉的足迹》等

参考文献:

1.《五邑华侨华人史》,梅伟强、张国雄主编,广东高等教育出版社。

2.《中国共产党江门地方党史》(第一卷),中共江门市委党史研究室编著,广东人民出版社。

撑起抗战侨捐“半壁江山”

激情迸发 五邑籍侨胞吹响支援“第一哨”

“海外侨胞的捐款抗日活动最早起于1927年的济南惨案。1931年到1945年中国抗战的14年间,捐款救国是海外发动侨胞最广泛、参与人数最多的抗日救亡运动。”江门市博物馆副馆长张一知说。

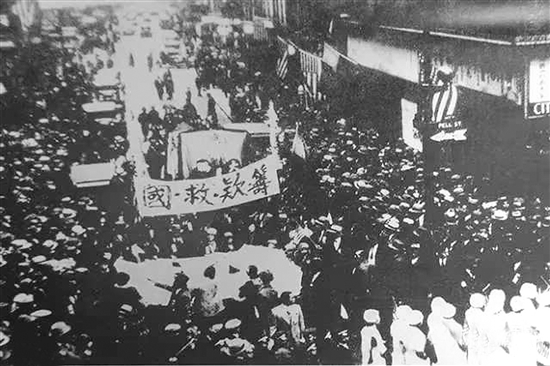

1931年9月18日,日本关东军蓄意制造的九一八事变,成为日本帝国主义发动侵华战争的开端。海外华侨的爱国热情瞬间被点燃。记者从中国侨都华侨华人博物馆了解到,当年9月20日,以台山籍华侨为主的美国旧金山中华总会馆率先行动,召开全侨大会,致电南京国民政府,强烈表示:“日寇强占我东三省,全侨愤慨,请即息内战,御外侮,挽危亡,愿作后盾。”由此吹响支援“第一哨”,海外华侨支援祖国抗日的爱国救亡浪潮全面掀起。

抗战初期

成立90多个抗日团体遍布欧美、东南亚

随着民族危机加深,五邑籍华侨以前所未有的热情和精诚团结的精神,迅速组织起规模宏大的抗日团体,全球华侨社团呈现空前团结的新气象。

九一八事变后不久,旧金山华侨赵超常、谭道兴、黄璧传等发起成立旧金山旅美华侨拒日救国后援总会,纽约华侨阮快亭、陈树棠等成立纽约华侨拒日会等。据统计,在五邑籍华侨的影响和主导下,至1936年底,全美洲已成立28个华侨抗日团体。

这些团体甫一成立便积极展开实际行动。例如,1932年4月,旧金山组成的“拒日后援会”就迅速制定计划筹款购买飞机,支援中国抗战。美东侨团则筹款购买钢盔,赠与浴血奋战的十九路军。据十九路军司令部统计,在收到的总捐款1068万元之中,有3/4为华侨所捐。其中美国华侨捐款达45万美元,台山籍华侨就贡献了近30万美元。为了答谢美洲华侨的巨大支援,十九路军撤离上海时,军指挥部特托人向美洲侨团赠送纪念章2000枚,成为这段血火情谊的珍贵见证。

这股团结之风迅速席卷全球。澳大利亚、东南亚等国家和地区的华侨也组建起大量抗日团体,五邑籍华侨凭借其深厚的根基和广泛的影响力,成为其中的中坚力量。

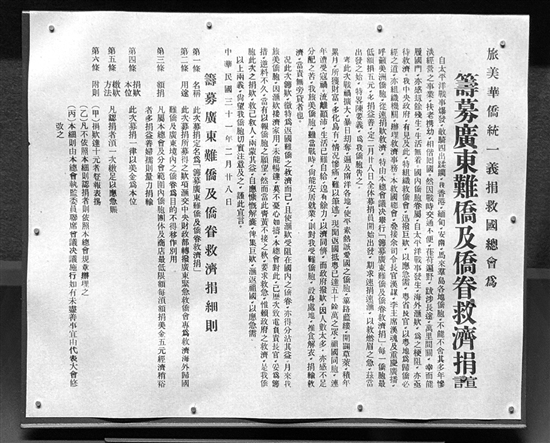

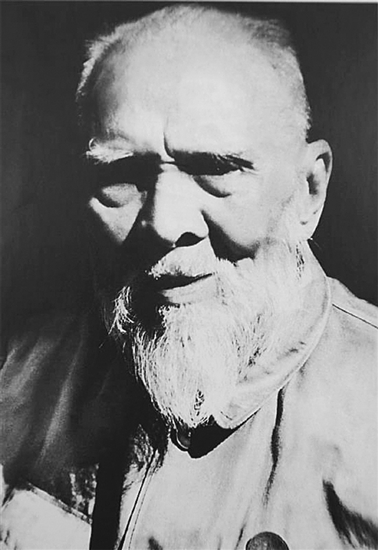

七七事变后,五邑籍华侨的爱国救亡运动达到高潮。1937年8月,美国中华总会馆等华侨社团发起成立具有里程碑意义的旅美华侨统一义捐救国总会,彰显了美洲华侨的大团结,是其抗日救国运动高涨的重要标志。同年10月,开平籍侨领、洪门致公党领袖司徒美堂组织纽约54个华侨社团联合成立纽约华侨抗日救国筹饷总局。司徒美堂振臂疾呼,号召华侨“毁家纾难”“一致团结,出财出力来援助祖国抗战”。他毅然辞去公职和私职,奔走美国、加拿大、古巴等国宣传募捐,将个人安危置之度外。1938年8月20日,更具代表性的旅美华侨抗日统一义捐救国总会在旧金山成立,统属分会遍布美国及中南美洲300余处,台山籍侨领邝炳舜被推选为主席。司徒美堂则在美国东部组建纽约华侨抗日救国筹饷总会,专注筹饷抗战事务。

为持续动员华侨输财出力,并彰显华侨的大团结,1943年9月5日,在邝炳舜、梅友卓等的推动与主持下,全美华侨抗日救国筹饷机关代表大会于纽约举行。大会汇聚36个救国会代表71人,会期7天,议程聚焦改善侨汇、鼓励购买公债、统一捐款办法、救济粤灾、惩戒避捐之富侨等议题。出席大会的代表即席义捐11650美元,汇回祖国慰劳前线将士。

这些遍布全球的团体,成为华侨抗日救国的核心组织,通过宣传抗日、组织募捐、购买抗日债券等多种方式,号召广大华侨为祖国抗战贡献力量。旅美华侨统一义捐救国总会成立1个月便募集100余万元(国币),纽约华侨抗日救国筹饷总局半年内筹款100余万美元。据统计,仅抗战初期,五邑籍华侨在美洲、欧洲、东南亚等地成立的抗日团体就达90多个。

侨领垂范

单笔豪捐30万美元 奔走募资3500多万美元

“五邑籍华侨早年多因生活所迫,被贩卖或作为契约华工漂洋过海,下南洋、闯欧美,在海外受尽欺侮。这使他们深切意识到,只有国家强盛、民族解放,才能摆脱被压迫剥削的境地。”五邑大学侨乡文化与区域国别研究院院长刘进深刻剖析,正是这颗赤子爱国心和深厚的爱国主义传统,激励着无数五邑籍华侨挺身而出。

捐款捐物,是华侨支援祖国抗战最普遍、最主要的方式。面对日本侵略者,海外侨胞的慷慨解囊为艰苦卓绝的抗战提供了宝贵的物质支持,极大地鼓舞了军民士气。“捐款的形式多种多样,有一日捐、常月捐、特别捐、献金捐,还有一碗饭捐、卖花捐、劳军捐、棉衣捐、航空献机捐等形式,常月捐和特别捐是海外侨胞捐款救国的最主要形式。”张一知介绍。

数据显示,抗战期间,华侨捐款数额惊人。仅美国华侨社团,募捐抗日款项就达5600万美元以上,加拿大华侨捐款在500万美元以上,墨西哥200万美元以上,古巴240万美元以上,其他国家估计每位侨胞平均每月捐款约1美元。全美洲8年合计捐款超6915万美元。张一知表示,精确统计全球五邑籍华侨捐款总额虽困难,但美洲捐款中其占比最高。

美洲侨胞贡献卓著,各地侨领率先垂范,起到了关键的带头作用。台山籍美国致公堂领袖阮本万个人捐资30万美元,他更不顾年迈,奔走各埠宣传发动,共筹得款项3500多万美元。邝炳舜捐出10万美元,他领导的统一义捐总会8年间共筹捐500万美元。梅友卓捐出10万美元,其领导的芝加哥华侨救国后援会8年间筹捐240万美元。此外,旅美柯利近省华侨救国统一会主席、新会籍华侨李廷栋筹捐36.3万多美元;罗省华侨救国会副主席、新会籍华侨赵宝光募得22.5万美元。司徒美堂领导的团队在抗战期间共募集约330万美元,他始终与宋庆龄任主席、廖承志任秘书长的“保卫中国同盟”保持着密切接触,通过该组织支援八路军、新四军抗战。

在东南亚,开平籍侨领、著名华侨教育家司徒赞及夫人刘金瑞积极投身支援祖国抗日运动。司徒赞任华侨救国后援会文书主任,起草签署一切文件,并赴各地发动募捐;特别值得一提的是,作为侨校教师公会主席,他亲自带领师生开展“卖花捐”活动。当年,“先生,买朵花吧!这是爱国花呀!买了花,救国家!”这震撼人们心灵的叫卖声响彻城乡,唤起了同胞们的爱国心,对筹集抗日救亡捐款起了很好作用。1937年7月至1942年12月,该会共募捐约5000港元及各类物资,先后寄至贵阳红十字会收转。司徒赞还组织巴城华侨慈善会的侨胞们广募捐款。新加坡南侨总会成立时,司徒赞代表印尼华侨出席,并表示巴城华侨要举行月捐,为祖国抗战作贡献。他还组建特别委员会,专门负责购买急救药品、救护车等物资支援抗战前线。

同样感人的是,在遥远的美国好莱坞,祖籍台山的首位华裔国际影星黄柳霜,虽身处光鲜舞台,却始终心系故国烽火。她将在镁光灯下辛勤工作所得,连同个人珍藏的贵重首饰悉数拍卖,将所得款项秘密寄回中国支援抗战。这份超越银幕的赤诚,赢得了海内外同胞由衷的敬意,成为五邑儿女在文化领域支援抗战的闪耀典范。

“一碗饭运动” 席卷美洲单日筹得百万美元

在美国,华侨社团与国际友好人士紧密协作,开展了形式多样的援华抗日募捐活动,其中影响巨大、创意独特的便是“一碗饭运动”。该运动名称既源于“漂母饭信”的典故,象征道义支援,也契合中国人主食习惯,直观表达援华之意。其方式巧妙之处在于发售餐券,捐助者凭券到指定餐厅享用一碗炒饭,扣除成本后的饭钱悉数支援中国抗战。

1938年6月17日,由美国医药援华会和中国平民救济协会联合发起的“一碗饭运动”在全美众多城市同时举行,参与者超百万人。在纽约唐人街,约3万人聚集,华人社团组织武术、醒狮表演,众多华人餐馆、商店举行义卖。旧金山唐人街则精心策划了中国战区难民惨状和中国抗战战绩展览,盛大的游行由旧金山市长和中国驻旧金山领事引领,粤剧名角关德兴肩挑箩筐孩童的表演,生动再现日军暴行与难民苦难,深深打动观众。《旧金山纪事报》报道称“唐人街人山人海,交通瘫痪”,单日便募得4.4万美元。

这场运动持续发酵,仅1938年6月17日一天,美洲2000多个城市便通过“一碗饭活动”捐献筹得100多万美元,不仅筹集了宝贵资金,更极大提升了美国社会对中国抗战的关注度,其影响随后扩展至英国、加拿大等多个国家。

物资支持 100余辆汽车50余架战机直送抗日前线

除现金捐款外,五邑籍华侨还通过认购公债、捐赠侨汇和捐献物资等多种渠道,为祖国抗战提供全方位的支持。

认购公债是五邑籍华侨在输财助战方面对祖国抗战的又一重大贡献。抗战期间,国民政府为了解决浩大的军事开支造成的财政困难,先后发行了6期救国公债,总额达30亿元。海外华侨一共认购了11.1亿元。五邑籍华侨每次都争先认购。在美国,开平籍侨领周锐一人认购1万美元,是全美华侨中认购公债数额达1万美元的三人之一(周锐的这张债券现保存在中国革命博物馆)。抗战期间,旅居美国的新会籍华侨认购的救国公债、航空公债就达3630万美元。

侨汇本是旅居国外的华侨从事劳动和各种职业所得,用以赡养国内亲属的汇款,是国家的重要外汇收入。1937年—1945年,全国侨汇收入约为7.5亿美元,其中美洲约为5.95亿美元,占79%。五邑籍华侨(尤其是被称为“金山伯”的旅美华侨)在美洲侨汇中占有巨大份额。资料显示,抗战前,台山年均接收侨汇3600万美元,抗战爆发后的1938年,台山侨汇更达1.8亿美元,为历年之最。一般而言,台山每年的侨汇收入约占广东省的一半。因此,抗战期间,五邑籍华侨通过侨汇对祖国抗战事业所作出的贡献同样非常突出。

在物资捐献方面,五邑籍华侨同样不遗余力。1938年一次行动中,仅台山籍华侨就捐献衣服10万套、药品50多种以及大批粮食、布料、棉毡、蚊帐、雨衣、鞋袜、防毒面具等。邝炳舜一次就捐赠解剖仪器10副(价值15万美元),可供10所医院使用。1938年,纽约“衣联会”捐献救护车4辆供抗日前线医院使用(其中2辆捐给八路军),每辆车身都印有“衣联会”的名称。这些车辆运回祖国前,先在纽约市巡游,以激发侨胞的爱国情怀。“衣联会”还将一大批药品、衣物交给宋庆龄的“保卫中国大同盟”转给八路军和新四军。据统计,五邑籍华侨捐献的物资总计包括100多辆汽车和50多架飞机,为祖国抗战提供了强有力的支持。

“捐款捐物是华侨历次支援祖国反帝反封建革命的一种最常见最主要的方式,也是华侨支援祖国抗战的最主要方面。”刘进分析,同时,认购公债和贡献侨汇也是极其重要的经济支持方式。面对经济与军事实力都较强的日本帝国主义,华侨对于坚持抗战、争取最终胜利起到了至关重要的作用。

动用“血汗钱” 捐出薪水 典当首饰

与侨领们并肩作战的,是广大普通侨胞,特别是工人、店员等收入低微人群。他们节衣缩食,将“血汗钱”奉献祖国。纽约“衣联会”的台山籍侨胞陈金坚,身为洗衣工人,每周工资仅6美元,却毫不犹豫地捐出积蓄。“衣联会”在各洗衣馆设置“捐款箱”,极大方便了工人们的日常捐献。台山附城籍一位叶氏女华侨,身为寡妇,典当了全部首饰,连同多年积蓄的3万多美元,亲自送到救国会。台山冲蒌籍一位姓伍的老华侨,年逾古稀本已退休,为支援抗战,重操旧业回到洗衣馆工作,将每月工资全部献给祖国。

南洋义举感天动地。新会籍南洋华侨郑潮炯将自己在1937年至1942年辛苦所得的18万元(南洋货币)全数捐赠给陈嘉庚领导的南洋华侨筹赈祖国难民总会。“在吃一顿饭只需要0.2元的年代,这可是一笔巨款啊!”张一知说。

在募捐最困难时,郑潮炯甚至将刚出生的儿子作价80元卖给一位赵姓商人,并将所得款项悉数捐出。“卖子救国”的壮举轰动南洋,深深感动了海内外中华儿女。

摘首饰卖亲儿震撼人心 五邑民众踊跃献金

“八一三,日寇在上海打了仗,江南国土遭沦亡,尸骨成堆,鲜血成河。”京剧《沙家浜》里沙奶奶的这段唱词说的就是1937年8月13日的八一三事变。

为了纪念“八一三”抗战1周年,支持抗战,1938年8月13日,在中共广东党组织推动下,全省开展了“八一三”抗日救亡献金运动。

1938年1月,中共江会支部为开创抗日救亡的新局面,广泛团结爱国志士成立了新会文化界救亡协会(以下简称“文协”)。“文协”是新会党组织领导的文化教育界的抗日统一战线组织,一些有地位的知识界人士也参加,其中有新会师范、新会一中、冈州中学、平山小学的教师,报社的编辑、记者等。为了配合全省的献金运动,五邑新闻界人士不约而同加大了宣传报道力度,支持抗战。

新会献金 3天5万元 民众多愿捐出一日劳动所得

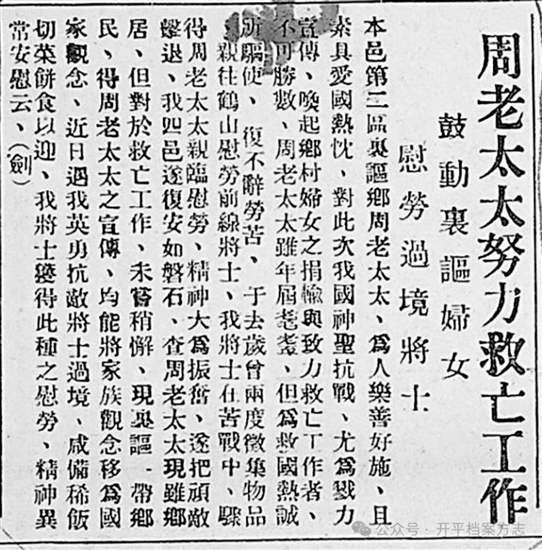

据报道,在3天的献金活动中,新会群众共献金5万元。1938年8月15日出版的《四邑民国日报》用超过半个版的篇幅介绍了献金情况。该报第三版头条《前方抗战胜利声中 后方民众努力捐输!新会献金两日来将达二万 以视广州一日献五十万仍逊色 邑人不甘落后应更加踊跃献出》,下面的稿件有《献金开始时孩子带头》《激动了老娘 脱环献出》《劳苦大众们 倾家输助》《两日献金者在逐个题名》。

该版在文章开头写道:“昨‘八一三’沪战纪念日,广东全省各地均热烈举行献金运动,新会八十万民众爱国热忱不敢后人……各界民众到江门会城两献金台献金者甚为挤拥,热烈情形前所未有,其中尤为中下级民众最为踊跃,如劳力、车夫、工人、小贩,多愿将一日劳力所得捐献国家。小孩子、老妇人亦纷纷将药费、私蓄费,毅然捐出,其慷慨义气、爱国热诚,令人钦仰。”

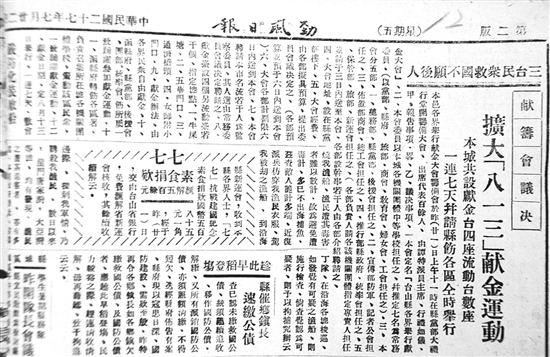

台山献金 一连七天 设献金台四座、流动台数座

五邑其他地方的献金运动,从1938年7月22日出版的《劲风日报》,可见一斑。其第二版头条报道《三台民众救国不愿后人 献筹会议决 扩大“八一三”献金运动 本城共设献金台四座流动台数座 一连七天并请县饬各区同时举行》。该文写道:“本邑各界举行献金大会筹备会于昨举行,出席代表百余人。献金台设四个流动台若干个,指定地点:牛屎塘、五华门口、通济桥头、女师附小门口。献金办法,由各界民众自由献金,定于八月十三日举行,一连七天。”

该报另一篇报道为《本城献金台 第五天献金录》。文中详细记录了献金的地点、人物、献金的数额:“革新路(十七日)台山自卫集训大队国币七十二元六毫另广东铜仙六枚、六岁小童饶棣棣毫券六毫……汉师奶毫券三十元、台山造饼工会毫券十元、台师附小省币十元、谭达鋈纹银戒指一枚……女师附小(十七日)台城消防队国币五元、远怡母省券一元、谭华盛纹银颈钳一只……”

(傅健)

侨眷侨属投身抗日救亡运动

抗战的烽火不仅燃烧在前线和海外,五邑侨乡的后方同样涌动着澎湃的爱国力量。侨眷侨属们,特别是广大妇女,在抗日民族统一战线旗帜下,由中共地方组织积极发动,以各种形式投身抗日救亡运动,成为支援抗战不可或缺的重要力量。

1938年11月至1939年3月,在中共中区特委妇女部长谭本基及妇女委员会委员的发动下,以国民党当局的名义,先后组建了台山、开平、恩平等县的妇女抗敌同志会(以下简称“妇抗”),将五邑的妇女组织起来,为抗战贡献力量。

“妇抗”主要领导妇女在五邑地区举办夜校,启发和发动更多的群众特别是妇女群众加入到抗日救亡队伍中来;开展各种抗日宣传活动,号召团结抗日;发动群众捐资捐物支持抗战,慰劳前线战士。

江门市委党史研究室有关党史专家表示,在党组织发动下,粤中、五邑地区的侨眷侨属积极投身抗日救亡活动,为抗战作出积极贡献。

恩平侨眷冯定霄将丈夫从巴拿马寄来的1000美元全部捐出支持抗日,并送独子加入抗日武装。60多岁的开平侨眷方玉莲(人称“周老太太”),手持拐杖,与“妇抗”队员走街串巷,发动群众募捐衣物、制作军鞋,并徒步几十公里,亲自将衣物送往新、鹤抗日前线。在中共地方组织支持下,她还冒险越过日军封锁线,赴香港动员旅港乡亲募捐。其爱国义举广受赞誉,被地方当局授予“妇女先锋”“老犹救国”锦旗,她的事迹在五邑地区传为佳话。

回望这段烽火岁月,从美洲大陆的募捐浪潮到南洋群岛的泣血义举,从侨领的毁家纾难到普通侨胞的节衣缩食,从海外赤子的慷慨解囊到侨乡后方的倾力支援——五邑籍华侨及其眷属,以同根同源的血脉深情和共御外侮的民族大义,在抗战的洪流中汇聚成一股托举民族希望的磅礴力量。

“他们跨越山海的无私奉献与英勇牺牲,涓滴成海,化作支撑祖国抗战的钢铁脊梁。”广东省华侨历史学会常务理事、江门市华侨历史学会副会长黄柏军说,“这不仅为最终胜利提供了至关重要的物质与精神基石,更在中华民族的集体记忆深处,镌刻下海外赤子心系桑梓、共赴国难的永恒印记。”

这份流淌在血脉中的爱国情怀与使命担当,穿越烽火硝烟,至今仍在侨乡大地、在万里之外的华人心中,激荡着不息的回响。

人物故事“卖子救国”见证三代传承的赤子心

他,身材瘦削,身着青蓝中山装,背负一大一小两个木箱,目光如炬,坚定地凝望远方——这是新会籍南洋华侨郑潮炯的蜡像,静伫于中国侨都华侨华人博物馆内。这无声的身影,诉说着一个震撼人心的故事:为拯救烽火中的祖国,他踏遍南洋募捐,甚至不惜卖子救国。

郑潮炯,正是千千万万五邑籍爱国华侨的缩影。这位广东新会籍小贩,1937年抗战爆发后身在南洋,毅然背起瓜子袋徒步走遍城镇,5年间以微薄义卖所得筹得18万元巨款,悉数捐予陈嘉庚领导的南洋华侨筹赈总会。

家乡噩耗传来——老父惨死日军屠刀之下。国仇家恨交织中,郑潮炯将出生仅40天的幼子郑社义托付给赵姓商人,所得80元尽数献予祖国。“弟弟没出生之前,父亲就和母亲说,这个孩子出生后要交给国家,是要为国家作贡献的。父亲在和赵家商议此事时,并不是说‘卖’,而是‘送’。”郑潮炯第二子、新加坡侨领代表郑社心先生说。

当时,郑潮炯的妻子钟彩合难以接受。为此,郑潮炯不断对她说:“没有国,哪有家?救国要紧。自己养孩子和别人养孩子都一样,都是中国人。”

这惊世之举震动南洋,华侨捐款救国热情空前高涨。郑潮炯夫妇为四子取名“社义”,连同其他子女“社群”“社心”等,皆烙印着奉献社会的赤忱。他生前守护的义卖证书等史料,经郑社心捐赠回乡,成为“有国才有家”的永恒见证。

战后漫漫寻子路。25年后,中国侨联终助改名赵超余的郑社义归家,虽曾质问“为何卖我”,暮年他终于理解了父亲的抉择。郑社义之子赵卫国在新会默默生活,他的名字正是爷爷所赐的“卫国”箴言。“先有国再有家”的信念,随血脉流淌至今。